野田又夫「現代の自由思想家 - バートランド・ラッセル」

* 出典:『毎日新聞』1950年11月19日付掲載

* 再録:野田又夫(著)『哲学入門』(ミネルヴァ書房)

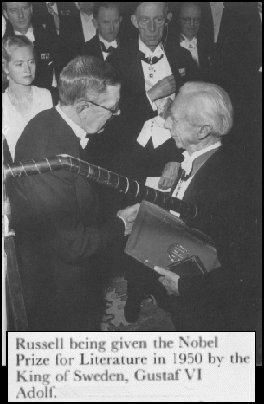

こんど(=1950年)ノーベル文学賞を受けたイギリスの哲学者バートランド・ラッセルは、一八七二年の生まれであるから、もう八十歳近い。大正十年(一九二一年)には中国を訪ねて日本にも立ち寄った。東京での講演(参考:「文明の再建」)をきいた人もあるであろう。近頃の雑誌には、ラッセルが西欧の自由主義を守ってソヴィエトの体制を非難する相当はげしい調子の文章が出ている。徹底した自由思想家であって、第一次大戦のとき反戦論をもって政府に反対し、一時下獄したことがある(彼の祖父は十九世紀イギリスの著名な政治家で「選挙法改正」や非国教徒の差別待遇の撤廃に尽力し、一度ならず首相となった人であり、哲学者ラッセルにも同じ血が流れている)。その後社会批評や文明批評に活動するようになった。(右写真出典:R. Clark's Bertrand Russell and His World, c1981)

こんど(=1950年)ノーベル文学賞を受けたイギリスの哲学者バートランド・ラッセルは、一八七二年の生まれであるから、もう八十歳近い。大正十年(一九二一年)には中国を訪ねて日本にも立ち寄った。東京での講演(参考:「文明の再建」)をきいた人もあるであろう。近頃の雑誌には、ラッセルが西欧の自由主義を守ってソヴィエトの体制を非難する相当はげしい調子の文章が出ている。徹底した自由思想家であって、第一次大戦のとき反戦論をもって政府に反対し、一時下獄したことがある(彼の祖父は十九世紀イギリスの著名な政治家で「選挙法改正」や非国教徒の差別待遇の撤廃に尽力し、一度ならず首相となった人であり、哲学者ラッセルにも同じ血が流れている)。その後社会批評や文明批評に活動するようになった。(右写真出典:R. Clark's Bertrand Russell and His World, c1981)

中国を訪れたとき、内外の軍閥に苦しめられている中国民の状態において、解きがたい問題を認めたが、同時に教訓をも受けたという。それは、歴史を長い眼で見て性急に絶望すべきでない、ということだった。第二次大戦が近くなったころから、ラッセルは歴史に興味をもつようになり(松下注:ラッセルが歴史に興味を持ったのは子供の頃からであり、自叙伝その他で、数学以外では「歴史」関係の書籍を一番好んで読み続けてきたと述べている。)、十九世紀自由主義の歴史を書き、戦後には社会史を背景にした大きな『西洋哲学史』を出している。

しかしラッセルの哲学者としてのえらさは、社会批評や歴史叙述によりも、もっと地味な、論理学のほうにある。ケンブリッジの先輩だったホワイトヘッド(この人も一流の哲学者となり去年亡くなった)と協力して、数学の論理的基礎を、精密な記号論理によって築き、『数学原理(Principia Mathematica)』三巻を公けにした。これは文字どおり記念碑的な業績である。そしてこのような論理の作業をもとにして、自然と精神の両方にわたる問題を分析した。『物質の分析』『精神の分析』その他多くの著書や論文がある。最近(一九四六←1948のまちがい)も『人間の知識、その視野と限界』という大冊を出した。

ラッセルの哲学は、宗教的な人生観とか美的な世界観とかをじかに与えてはくれない。『私の精神の発展』という数年前の文章の中で「哲学を心のなぐさめにすることは私にはできない」という。しかし言葉と論理を正確にして、異質の思想の間にも共通な論議と探究の場をひらき、真に学問的な哲学への第一歩をふみだしたこと、この点にラッセルは希望をもつことができ「私は幸福だった」という。まことに達人という感じがする。おくればせながらこの人を名簿に加えて、ノーベル賞も一段と権威を高めたことになる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41d2dd4d.82a033d3.41d2dd4e.27e1c1c1/?me_id=1378880&item_id=10920236&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkobaco-003%2Fcabinet%2F20240602-1%2F4622051311.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)