斉藤慶司「使徒達 'Apostles'(補遺)-ブルームズベリー序説」

|

| |

|

これをアマゾンで購入 |

'The Society' ('Apostles')の主な会員:

...Henry Sidgwick(1838-1900); A. N. Whitehead(1861-1947);Goldsworthy Lowes Dickinson(1862-1932); Nathaniel Wedd(1864-1940); J. E. McTaggart(1866-1925); Roger Fry(1866-1934); Bertrand Russell(1872-1970); G. E. Moore(1873-1958); G. M. Trevelyan(1876-1962); Desmond MacCarthy(1877-1952); G. H. Hardy(1877-1947); Leonard Woolf(1880-1969); E. M. Forster(1879-1970); Lytton Strachey(1880-1932); John Maynard Keynes(1883-1946), ...

* 斎藤慶司 (1927~?:サイトウ,ケイジ)

(pp.2-4:'The Apostles'会員の選ばれ方、例会の実際)

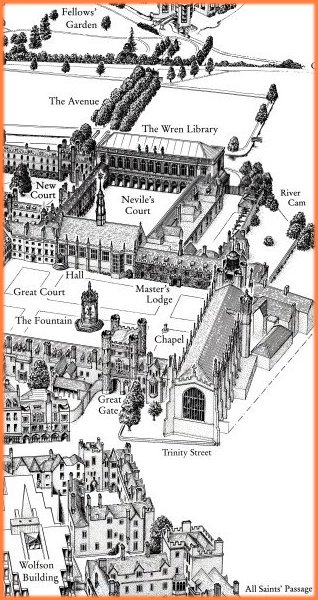

・・・。'The Apostles' の正式の名称は, 'The Cambridge Conversazione Society' である。その創始は1820年、ケムブリッジ学内の一秘密結社として発足した。当時会員であった人達が皆死去して,その死後秘密メムバーの名前が明らかになったのであるが,草創当時のメンバーには Alfred Tennyson, Arthur Hallam, James Clerk Maxwe11, Henry Sidgwick, Richard Monckton Milnes(後の Lord Houghton)等の錚々たる顔触れが見られる。会員の選抜には,厳重な人物鑑定が行われた。Bertrand Russell は,新入会員の数は毎年3人以下に抑えられていて,ケムブリッジ大学の秀才学生にとって the Society は垂挺措く能わざる魅力的存在で,羨望の的であった,'と語っている。Russe11 の証言には数字の正確さよりも,幾分の誇張が感じられるが,それにしても真相の一端を伝えていることは間違いない。ケムブリッジ大学新入生の中から、特に学業成績が優秀で、特待生試験に素晴らしい論文を書いた者を数名選び出し、更に、入学後の最初の一年間、密かに観察を続けるのである。さり気無くお茶に招いたり,散歩に連れ出したりして、それとなく 'the Society' のメンバーが接触しながら審査したらしい。これ等被観察中の学生(つまり'使徒の卵'というよりは,むしろ,近き将来 the Apostles になるかもしれない候補者)を 'the Society' の隠語で 'embryos' と呼んでいた。審査の際,使徒および使徒OBの息子,弟,あるいは友人といった,血縁その他の親しい関係は、無論考慮されたけれども、厳格な審査に変りはなく,特にこれ等の関係者が優先的に入会するということはなかった。・・・。

・・・。'The Apostles' の正式の名称は, 'The Cambridge Conversazione Society' である。その創始は1820年、ケムブリッジ学内の一秘密結社として発足した。当時会員であった人達が皆死去して,その死後秘密メムバーの名前が明らかになったのであるが,草創当時のメンバーには Alfred Tennyson, Arthur Hallam, James Clerk Maxwe11, Henry Sidgwick, Richard Monckton Milnes(後の Lord Houghton)等の錚々たる顔触れが見られる。会員の選抜には,厳重な人物鑑定が行われた。Bertrand Russell は,新入会員の数は毎年3人以下に抑えられていて,ケムブリッジ大学の秀才学生にとって the Society は垂挺措く能わざる魅力的存在で,羨望の的であった,'と語っている。Russe11 の証言には数字の正確さよりも,幾分の誇張が感じられるが,それにしても真相の一端を伝えていることは間違いない。ケムブリッジ大学新入生の中から、特に学業成績が優秀で、特待生試験に素晴らしい論文を書いた者を数名選び出し、更に、入学後の最初の一年間、密かに観察を続けるのである。さり気無くお茶に招いたり,散歩に連れ出したりして、それとなく 'the Society' のメンバーが接触しながら審査したらしい。これ等被観察中の学生(つまり'使徒の卵'というよりは,むしろ,近き将来 the Apostles になるかもしれない候補者)を 'the Society' の隠語で 'embryos' と呼んでいた。審査の際,使徒および使徒OBの息子,弟,あるいは友人といった,血縁その他の親しい関係は、無論考慮されたけれども、厳格な審査に変りはなく,特にこれ等の関係者が優先的に入会するということはなかった。・・・。このように厳重な審査を通った卓抜の秀才は, 'the S㏄iety' の 'initiation' と称する秘儀によって 'born' する。新入者は, 'Ark' と称する杉材で作った櫃(ひつ)の前に連れて行かれる。櫃の中には 'the Society' 創始以来累代の全書類が納まっており,過去歴代の議事録もあれば,歴代会員自署の登録簿も入っている。それに署名を終えると,全会員がそれを読み上げる。これが 'initiation' である。

学期中, 'the Society' の会合は,毎週土曜日の夜開かれる。現役会員全員が 'a matter of honour' であるから,万障繰合わせなければならない。お茶と塩漬アンチョヴィを塗ったトースト・パンが供される。これを 'wha1es' と称する。炉前の敷物を囲むように全員が円く坐し,一人が 'moderator' となって,短くて15分間,長くて2時間の論文を発表する。終ると討論に入るが、出席者は全員必ず発言しなければならない。Moderator は質問に答える。結論が起草され--討論とは全く無関係の結論が出されることがある--その命題について採否の票決がなされる。最後に、次回の討論題目が決められるが、これは4箇の題目の中から採択される。4題目の中には必ず humorous な一題が含まれており,次回の討論を主宰する幹事がこれらの題目を提案する。次回の論題が決定したところで散会となる。討論は大抵,文学的論題か哲学的論題であった。

例会の出席者は学生会員に限られていたわけではなく,在学中 Apostles であった旧会員の教師連(dons)も参加することができた。彼等も,学生会員と同様に,論文を朗読し,討論に加わり,また 'embryos' の入会審査という重大問題をも,学生と一緒に議することが出来たのである。卒業して大学を去った会員は,'took wings' して 'angels' になった,と呼ぶ慣わしであった。'The Society' の会員が自称した 'apostles' という名称を,外部の連中は羨望を交えて冷笑したが, Bertrand Russe11 に依れば,「我々は知的正直という徳を遵守しているという自覚があったから,本気でこれを自称していた。」のであった。この高遭な意識は,おそらく 'the Soiety' のエリート的性格に由来していたであろうし,また,彼等の目指す高貴な目的性の故でもあったであろう。彼等はプラトンや他の大哲と 'brothers' であり,ドイツ形而上学者の実在の世界(the World of Reality)に生き,それゆえ時空の束縛を脱しているのであった。外部の者は 'Phenomena' であって,現象界(a World of Appearaces)に棲息しているに過ぎないのである。'The embryos' も亦,この点は同じである。このような mumbo-jumbo は humorous でもあり,serious でもあるが, Leonard Woolf などは凡そ生来最も使徒的な人物の一人であり,おそらく生涯を畢(お)えるまでそうであり続けた。Henry Sidgwick に依ると,土曜日の夜の討論は,互いに隔意ない親友の一団が,一意専心,率直に,真理を探究するという精神で貫かれていた。ユーモアに満ちた皮肉,楽しい冗談に耽りながらも、互いに尊敬し合い,論じつつ他から学び,他の思想を理解しようと努めたと云う。'The Society' の伝統が命ずるところは,ただ,絶対的正直(absolute candour)ということだけであった。先に抱いた見解が最後まで首尾一貫する必要はなく,ただ,その時々に理解したままの真実を正しく主張しなければならない,ということであった。それから70年後に, Bertrand Russell は次のように述べて, Sidgwick の証言を再確認している。即ち,「思索の絶対的自由を紊す(みだす)禁制とか限界とか障壁とか,そういうものは一切無い,というのが討論のプリンシプルであった。」と。