バートランド・ラッセル『宗教から科学へ』訳者(津田元一郎)あとがき

* 出典:バートランド・ラッセル(著),津田元一郎(訳)『宗教から科学へ』(元々社,1956年2月。205p. 民族教養新書/荒地出版社,1956年12月。198p.)

* 原著:Religion and Science, 1935

* 津田元一郎 略歴

訳者あとがき

これは、Bertrand Russell;

Religion and Sciecne(1935) の翻訳である。著者のラッセルは、もはやここにあらためて説明するまでもなく、ひろくわが国の知識人に親しまれている。ことに、近時

「日本バートランド・ラッセル協会」が結成されたことによって、かれの日本における評価は一層高まっている。

世界の至るところに不寛容と憎しみが支配し、それにもとづく戦争が人類を危機におとしいれている今日、ラッセルの説く経験主義的、合理的、批判的態度は、われわれ人類にとってますます緊要の度を増している。

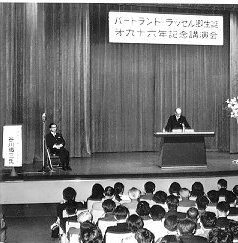

(写真は、1968年5月18日、朝日新聞社講堂で開催されたラッセル協会主催・朝日新聞後援のラッセル生誕96年記念講演会の会場風景/演壇は講演中の谷川徹三氏)

ラッセルは、その初期の認識論において、しばしば、

オッカムの剃刀について語り、オッカムが「不必要に実在の数は増すべからず」と教えたのに従い、不必要に想定された実在の数を、その剃刀によって剃り落そうとする態度を示したが、認識論におけるこのような態度は、後のさまざまな社会問題に対する考察においても、不確実なる想定と不確実なる主張に対する固執を排除しようとする態度となって現われた。

ラッセルが最も嫌うコトバは、「確実」「たしか」「必ず」というコトバである。「これだけはたしかだ」という想定と主張とが数多くなり、その強度がませばますだけ、われわれの社会には信念の闘争が生れ、自己の信念のみをよしとし他を弾圧する立場が生れる。それが国家と国家との間に生れるとき、他を侵略してはばからぬ態度と、それにもとづく戦争を誘発する

ラッセルが最も嫌うコトバは、「確実」「たしか」「必ず」というコトバである。「これだけはたしかだ」という想定と主張とが数多くなり、その強度がませばますだけ、われわれの社会には信念の闘争が生れ、自己の信念のみをよしとし他を弾圧する立場が生れる。それが国家と国家との間に生れるとき、他を侵略してはばからぬ態度と、それにもとづく戦争を誘発する。人間の最後の可能性をも奪う「殺人」こそ、人類にとって最大の悪である。信念の相違、競争の存在することは、人類の進歩向上に有益ではあるが、それが他の信念の自由を許さぬ不寛容に転化するとき、人類の危機が訪れる。

この本が新鮮さを失わないのは、全体主義

(かれはそれを科学的宣教手段をもった宗教と見倣して'いる)の危機が、今日なお、われわれのまえから少しも去っていないからである。

政治権力が心理操作によって大衆を支配する可能性がませばますほど、普遍的、合理的な見方のできる視野と態度とを身につけることが、ますます必要となり、ラッセルがこの本で行なっているように、

信念が生みだした誤膠の歴史を回顧することが、一層、現代的意味をもってくる。

ラッセルの立場をつらぬいているのは、イギリス的経験論の立場であり、経験的に知りえないこと、実証されえないことを断定的に主張する態度は厳重にしりぞけられる。

宗教と科学との関係を考察するに当っても、かれは、その態度を貫ぬこうとしている。宗教と科学には、それぞれ固有の原理と領域とがある。宗教が、経験的知識にもとづく科学の領域に介入すべきでないと同時に、科学は、その有限なる知識の原理によって宗教の世界に容喙

(ようかい)すべきではない。それぞれがそれぞれの領域にとどまり、それぞれの原理、原則の適用を自己の領域にのみとどめるとき、闘争は生れない。

この本にとりあげられている歴史的事実の解釈の当否、科学的知識の有効性、論理展開の妥当性など、個々の問題には多くの疑義があるにちがいない。訳者自身、かれの宗教への視点に必ずしも同意することはできない。しかし、該博なる知識と鋭利なる知性の持主にしてはじめて可能なるこのユニークなアプローチは、読むごとに新しい興味をそそる。多くの立場と見解の共存と自由とを望むラッセルは、おそらく、自己自身のこの著述も、読者によって、絶対的なる知識としてではなく、ひとつの立場、ひとつの見解として迎えられることを望んでいるにちがいない。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eb1ece2.09fd6b4c.1eb1ece3.6a53fe03/?me_id=1309605&item_id=10090114&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)