東宮隆「一つの誤解」

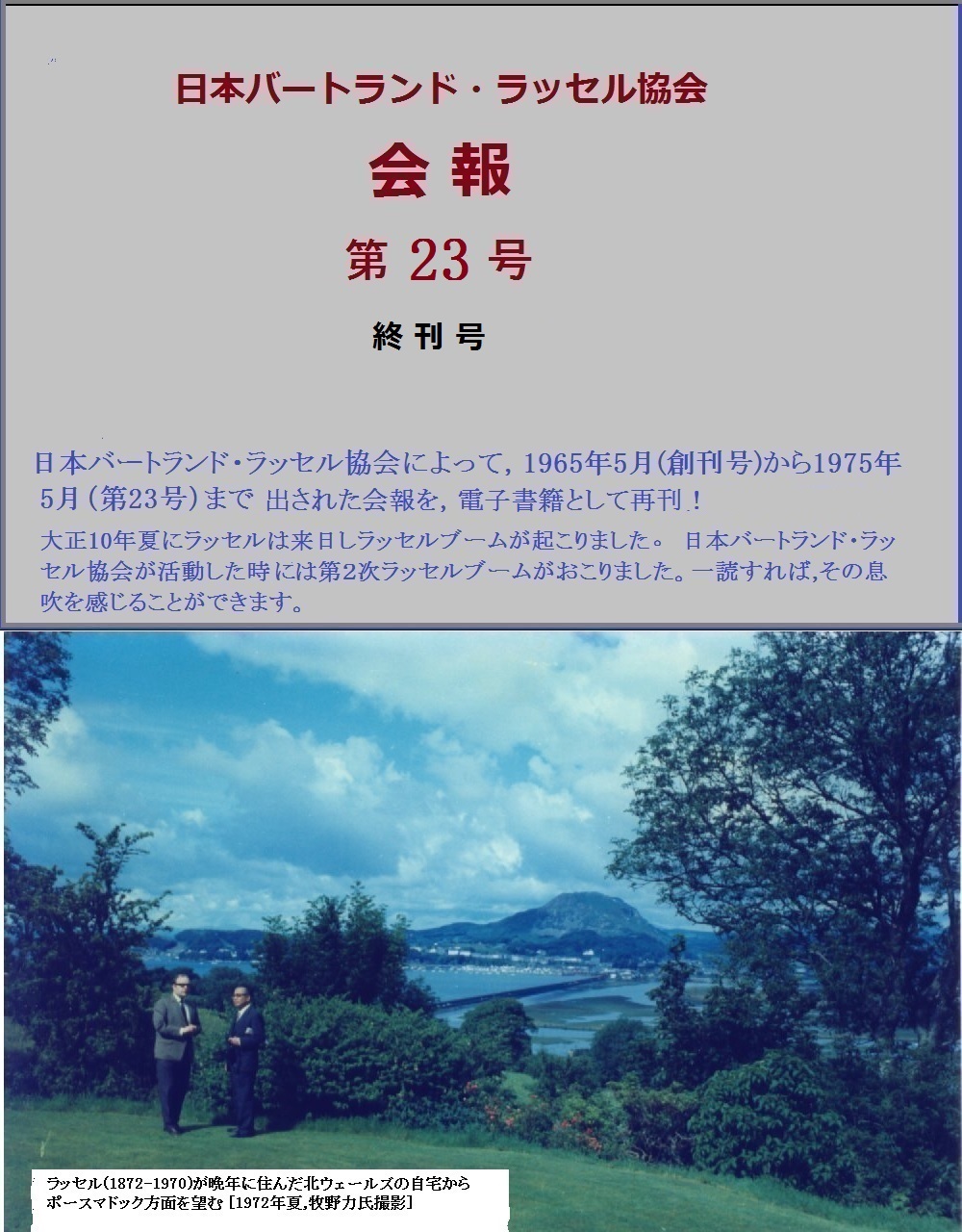

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)pp.6-7 & 11.

この夏、私は、ラッセルの書いたものを幾つかと、ラッセルに関する批評を幾つか読んだが、ラッセルの著作となると、つい今までに読んだものを、二度三度、繰りかえして読むことになりがちであった。あの『プリンキピア・マテマティカ』とまではいかなくても、せめて『外部世界はいかにして知られるか』-これにはすでにりっぱな翻訳も出ている-のような、ラッセル哲学の根本の一つにつながるものを読んでこそ、はじめて片手落ちでないラッセル研究ができるはずだと思いながら、私にはそれができなかった。

ラッセルに関する批評では、D.F.ペアズの『バートランド・ラッセルとイギリスの哲学伝統』、J.ルイスの『バートランド・ラッセル』などを、多少身を入れて読んだ。この種のもので感じたことは、けっきょく、当該の哲学者に深い好意を懐いている人の批評が好意のあまり不知不識におかす「歪曲」の罪の最少限にとどまっているかぎり一番すぐれているのではないかということであった。その意味では、すでに良い翻訳も出ているアラン・ウッドの批評が、今更ながら、ラッセルに対する傾倒を秘めていて、それでいて、鋭さを失っていないのに感心した。たとえば、ラッセルの仕事が、「不可能なことを企てることによって、何が達成できるかを示した、典型であった」とするところなど、ラッセル哲学の核心に触れるものを持っているようにおもわれた。

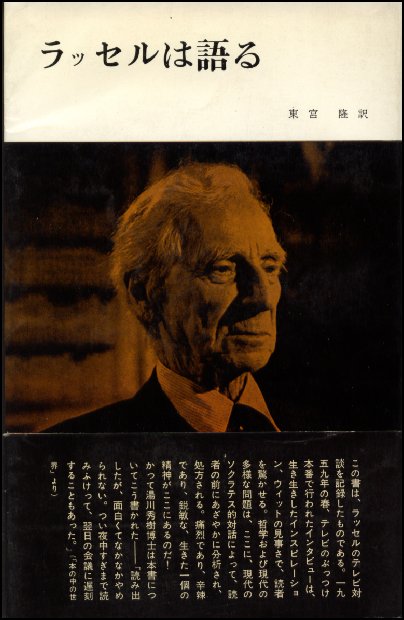

ところで、自分の訳した書物のことなど取り上げるのは、気のひけることではあるが、『ラッセルは語る』(B. Russell Speaks His Mind, 1960) に次のような一節がある。長くなるが、その個所を引用してみよう。それは、BBCでの対談の中で、論理的原子論と呼ばれるラッセル哲学が、果たしてどんな実際の役に立つかと質問されたときの、ラッセルの即坐の答えである。

「非常にたくさんの人が私に手紙をくださって、自分は今、どのように身を処すべきかについて全く途方にくれているが、それは自分が正しい行動に対する伝統的な道しるべを認めなくなってしまったからで、ほかのどういう道しるべを採ったらいいか、分からないからだと書いているのです。私は、自分の信じているような哲学がこの点でも役に立つと考えています。つまり、この哲学は、人々に、これこそ正しい行動だという絶対の自信の持てない場合にも、力強く行動できるようにさせてくれるからです。誰でもどんなことについても確信を持つべきではないと私は思うのです。確信を持てば、かならずまちがうのです。何故と申して、何ものも確実性を持つ値打ちのあるものはないからなので、ですから、いつもすべての信念を懐くにあたっては何らかの疑いの要素をもってすべきですし、その疑いをものともせず力強く行動できなくてはだめです。けっきょく、これが、一軍の将たるものの戦いに臨む態度です。敵方がどんな挙に出るかは、よく分からないが、りっぱな大将なら、その推測はあたるのです。へたな大将の推測は外れるのです。しかし、実際生活では、見込みにもとづいて行動しなくてはなりませんから、わたくしが哲学にしてもらわなくてはならないと考えるのは、人々に勇気を与えて、完全な確実性はなくても力強く行動する気持ちをふるい立たせるということなのです。」

この部分は、ラッセルの応答の当意即妙のおもしろさを、いつも私に感じさせてくれる個所の一つだが、今この個所に関連して思い出されるのは、この訳書が出たとき、私の眼に触れた書評のうちに、ラッセルが、本書で言うべきことをわざと言わずに包みかくしているという趣旨の書評のあったことである。その批評が本書のどこをとらえてそう言っているのか、それは分からないが、もし仮にこの部分などを指しているとすれば、それは曲解と言わなくてはならないであろう、と私は思うのである。何故と言って、ラッセルの右の言葉には、たしかに、いわゆる「二人のバートランド・ラッセル」の謎を秘めているかのようなところはあるが、ラッセルは、自分の哲学の到達点を、ただ平明な言葉で-その平明さが却って誤解を招いたのであろうか-さらりと述べているに過ぎないからである。

だが、これだけではまだ充分納得できないと言われるかも知れない。それならば、ラッセル哲学の到達点を、ラッセル以外の人に語らせたらどうなるか。この場合、私のように『外部世界』も読んでいないような者に、これを語る資格はないから、たまたま読んだにとどまるが、J.ルイスをかりて謎解きの鍵を探してみよう。

ラッセルは、(注:J. ルイスによれば)絶対の確実性を、抽象的論理と数学的推論に限った。したがって、ラッセルにとって、厳密に論理的で数学的に確実な世界は、ただ一つ、『プリンキピア・マテマティカ』の数理論理的記号体系の構造を持つ言語と同じ構造を持つと考えられる世界であり、このような言語によって完全に表現されると考えられる世界だけである。ラッセルは、このような世界が、観察される事実から成りうるほかないことを、しかも、それらの事実にはかれの論理的記号のレッテルの貼られていることを、(多少の譲歩を強いられながらも)気付いていた。ラッセルの体系は、事実そのものとこれらの事実に伴って出てくるものとを、超えたインフォメイションは、いささかも与えてくれるものではなかった。このような世界は、ラッセル自身の主張によって(→主張によれば?)、法則と説明とを欠く世界であった。(以下はルイスの言葉そのままである)

ラッセルは、(注:J. ルイスによれば)絶対の確実性を、抽象的論理と数学的推論に限った。したがって、ラッセルにとって、厳密に論理的で数学的に確実な世界は、ただ一つ、『プリンキピア・マテマティカ』の数理論理的記号体系の構造を持つ言語と同じ構造を持つと考えられる世界であり、このような言語によって完全に表現されると考えられる世界だけである。ラッセルは、このような世界が、観察される事実から成りうるほかないことを、しかも、それらの事実にはかれの論理的記号のレッテルの貼られていることを、(多少の譲歩を強いられながらも)気付いていた。ラッセルの体系は、事実そのものとこれらの事実に伴って出てくるものとを、超えたインフォメイションは、いささかも与えてくれるものではなかった。このような世界は、ラッセル自身の主張によって(→主張によれば?)、法則と説明とを欠く世界であった。(以下はルイスの言葉そのままである)

「それは、驚嘆に値する論理的整合の世界であり、最少限の仮定によって働くというラッセル自身の基本原理に従って、多くのものを排除してしまった世界であった。しかし、整合性の上で得たものは大きかったが、それだけのものをそれは真実性の上で失った。それは、科学者の獲得する科学的真理の尺度には遥かに及ばないものであり、史学や心理学や人類学のような幾多の知識部門の合理的探究の範囲にも遠く及ばないものである。それは、とりわけ、法則を欠く世界であり、論理的に説明理論を引き出すべきデータを、一つも提供してくれぬ世界であった。このような世界に到達する道は、ラッセルにとって、信念の働きによるほかはなかった。つまり、合理的に正しいとするわけにいかぬ帰納法原理を仮定することによるほかないものであった。」

ラッセル哲学の根底についてのルイスの説明は、以上のようなものである。結論として、ルイスは、ラッセルが帰納法論理の欠陥と見たものから逃れ出る道は、コミットメントによる道しかなかったとしている。それは、言葉を換えれば、ラッセルが、事実の理論的構造と現実経験の事実とのあいだの矛盾に突きあたったために、かれ自身の中で、哲学者と常識人が分かれ分かれとなり、けっきょく、その哲学が初期のプラトニズムにちかいものに回帰するほかなかったことを、示すものである(注:あくまでもルイスの主張)。

私たちは、ここであらためて、ラッセル自身の言葉とルイスの解釈とをくらべてみて、両者が全体としてよく似てはいるが、なおそこに微妙な違いのあることに気付く。「これこそ正しい行動だという絶対の自信の持てない場合にも、力強く行動できるようにさせてくれる」ものは、果たして「コミットメント」と同一であるとしていいであろうか。「すべての信念を懐くにあたっては何らかの疑いの要素をもってすべきだとする言葉など、ルイスの説明から全くはみ出している部分ではないだろうか。そう考えてみると、ルイスの解釈は、既述の「曲解」と、ほとんど紙一重のちがいしか持たないもののようにさえ見えてくる。

しかしルイスは、ラッセルが何より以上に誤謬を憎む人であることに気付いている。そのため、ラッセルが、自分の採った立場の欠陥を、あまり鋭く意識し過ぎて、以前の(自分の)仕事の価値を不当におとしめることの多かった点にも、気付いている。けっきょく、ラッセルが、アカデミックな哲学者しか手がけたことのない、混乱除去という仕事に、専門的に没頭した末、言語分析によって追放されてしまった問題にこたえるという課題に立ち戻ろうとしたために辿りついた結果を、ルイスが「奇妙」な結果と見ているのに、ラッセルはなおそれを「役に立つ」と見ている、それだけの違いはやはりあるということになる。しかし、ラッセルは、自分の哲学が、役に立つと信じ、同時に、「哲学」にそのような役割を期待してもいるのである。それは、どう見ても、「言うべきことをわざと言わずに包みかくしている」ものではない。もしこのような「曲解」が、『ラッセルは語る』全体に対して為されたものであるとすれば、それはもう何をか言わんやである。〔武蔵大学教授〕