(ラッセル追悼) 岩松繁俊「バートランド・ラッセルと私」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(1970年5月)p.14-15

* 松下注:このエッセイは1970年に執筆されたものであり、岩松氏は2001年8月現在、原水禁議長。/岩松氏は、長崎で被爆(2007年4月30日追記:岩松氏はつい最近原水禁議長をやめられた。)

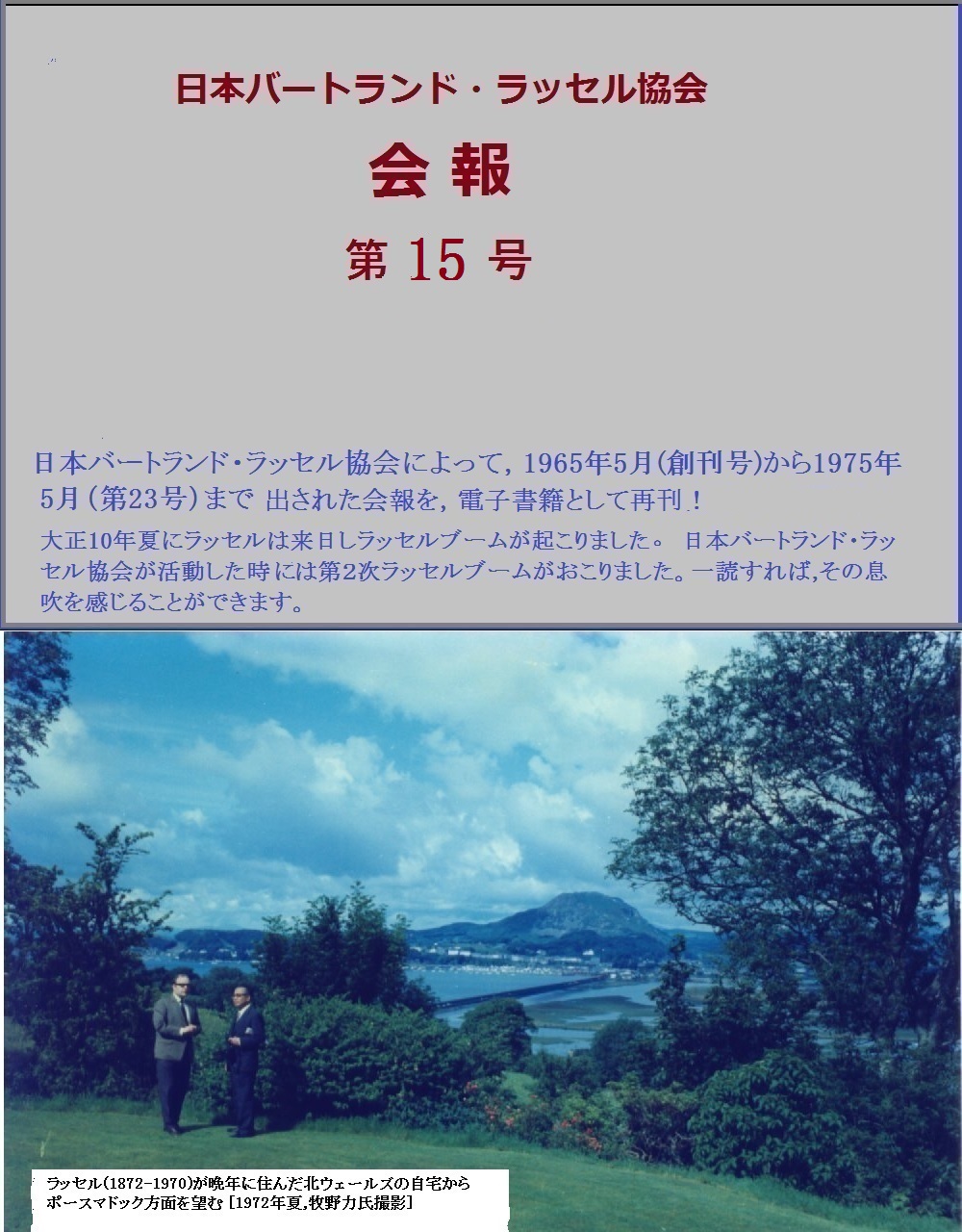

ラッセルとわたしとをむすびつけたものは、外面的にいえば、郵便であった。わたしは、まだ、日本の国から外へでたことがないし、ラッセルが日本をおとずれたのは、わたしがうまれるより7年も前のことであったから、とうとう、あわずじまいになってしまった。これは、わたしにとって、痛恨事である。

ラッセルが亡くなった、と報道された日、わたしは、ラッセル夫人へ弔文を書いた。その末尾に、こう書いた。

「ラッセル卿がお元気なうちに、たずねていって、おめにかかることができなくなり、残念でなりません。卿におめにかかることが、わたしが長いあいだいだきつづけてきた切なる希望でした。」

ところで、おなじ日、ある新聞社から電話があって、ラッセルとわたしとの関係について、種々質問された。そのなかに、「ラッセル卿にあわれたのは、いつごろですか。」という質問があった。わたしは当然ラッセルにあったことがあるものだとその記者は、信じていたらしい。だから、わたしが「あったことはない」と答えたのが、意外であったらしい。そして、そのことのために、その記者は、わたしを、ラッセルと関係の薄いもの、したがって、ニュース・ヴァリューのないものとしてしまったのである。

その声に接し、その姿に接する、ということは、たしかに、そのひとを知ることである。しかし、それは、ほんとうにひとを知ることなのだろうか。わたしたちは、いろいろなひとと、毎日毎日、接触し、話し、眺めている。しかし、接したひとりひとりを、わたしたちは、みな知っている、といえるのだろうか。おなじ職場で、ある日、笑って話したひとが、ある日、悪意の眼をもって報いてくることがあるであろう。そのとき、そのひとを知っている、とおもっていた自分のうかつさを、いやというほど痛く知らされるのである。

ひとは、たがいに、相当長期間にわたって接するのでなければ、知ったといえるものではないであろう。一度でもあったことがあれば知っている。一度もあったことがなければ知らない。そういうものではないはずである。

ラッセルと手紙を通して接してきた8年間に、いろいろなことがあった。その具体的なことは、すでに、拙著『20世紀の良心 -バートランド・ラッセルの思想と行動-』(理論社、1968年刊)に詳述したし、また、近く出版予定の原稿のなかにも、叙述した。

この短文のなかには、それらの若干についてさえ、ふれる余裕はない。ただ、わたしが、8年間の文通を通して感じているもっとも重要な点を、ひとつだけ、書くにとどめたい。それは、わが国では、ラッセルを誤解することが流行している、ということである。あれほどスケールの大きな人物であったから、いろいろな角度から部分的にのみ眺められ、その結果、盲目者が象をなでる、といった現象がうまれてくるのは、ある程度やむをえないであろう。わたしは、細かい学問上の諸問題について、それを論じようとはおもわない。ことは、ラッセルの人格そのものにかかわる。

ラッセルは、率直に主張するひとである。その率直な言葉を、わたしたちは、それこそ率直にラッセルの言葉として信じなければならない。そこに、ラッセルがいるのである。ラッセルは、アメリカ帝国主義をじつにはげしく攻撃し、その追随国を加担者として非難しつつ、その一世紀になんなんとする生涯を閉じた。なぜ、かれが、反帝国主義者として、その生涯をおわったか、その情況、とりわけ、人類社会の直面している切迫した情況を、わたしたちは、ラッセルの内面的立場にたって、よく省察しなければならないであろう。

わたしがラッセルにあいたかったのは、ラッセルを知るためでなく、この一世紀を、知性と勇気と誠意の最大限を発揮して、生きぬき、たたかいぬいてきたラッセルに、じかに、脱帽するためであった。

(1970.04.17 執筆: 筆者は当時、長崎大学教授)