* 市井三郎氏(1922-1989)は当時、成蹊大学教授、哲学者.

この点は改めていうまでもなく、よく知られたことである。ここで彼の偉大さを追悼する機会を与えられて、わたしはよく知られた、以上のラッセルの一般的価値理念が、どのようなかたちで実践されたか、の個別例をごく少しふりかえってみたい。個々の具体例になると、かならずしもよく理解されていないと思われるからである。たとえばラッセルは、西欧近代を特徴づけたプロテスタンティズムをそしてキリスト教一般をも、批判的に拒否した人であった。『なぜわたしはキリスト教徒でないか』(一九二七年)という著書がかれにあることは、これまたかなり知られていよう。だがその内容についてはどうだろうか。いかなる宗教も社会的に受容されるにいたれば、形骸化の傾向をかならず示すものだ。キリスト教も例外ではない。だがラッセルのキリスト教批判は、教会やいわゆるクリスチャンたちの形骸化に対する批判にとどまらず、それをはるかに超えるものだったのである。

前記の著作のなかで、キリスト教神学が内蔵するいわば知的虚偽に対して、ラッセルが批判を加えている前半部分は、西欧近代の多くの思想家とも軌を一にする点が多く、とくにラッセルらしさを感じさせるのは、その批判におけるきわ立った明析性だけといっていい。だがこの著書の後半に入って、ラッセルは新約聖書にあらわれる諸観念を抜本的に批判し始めるのである。

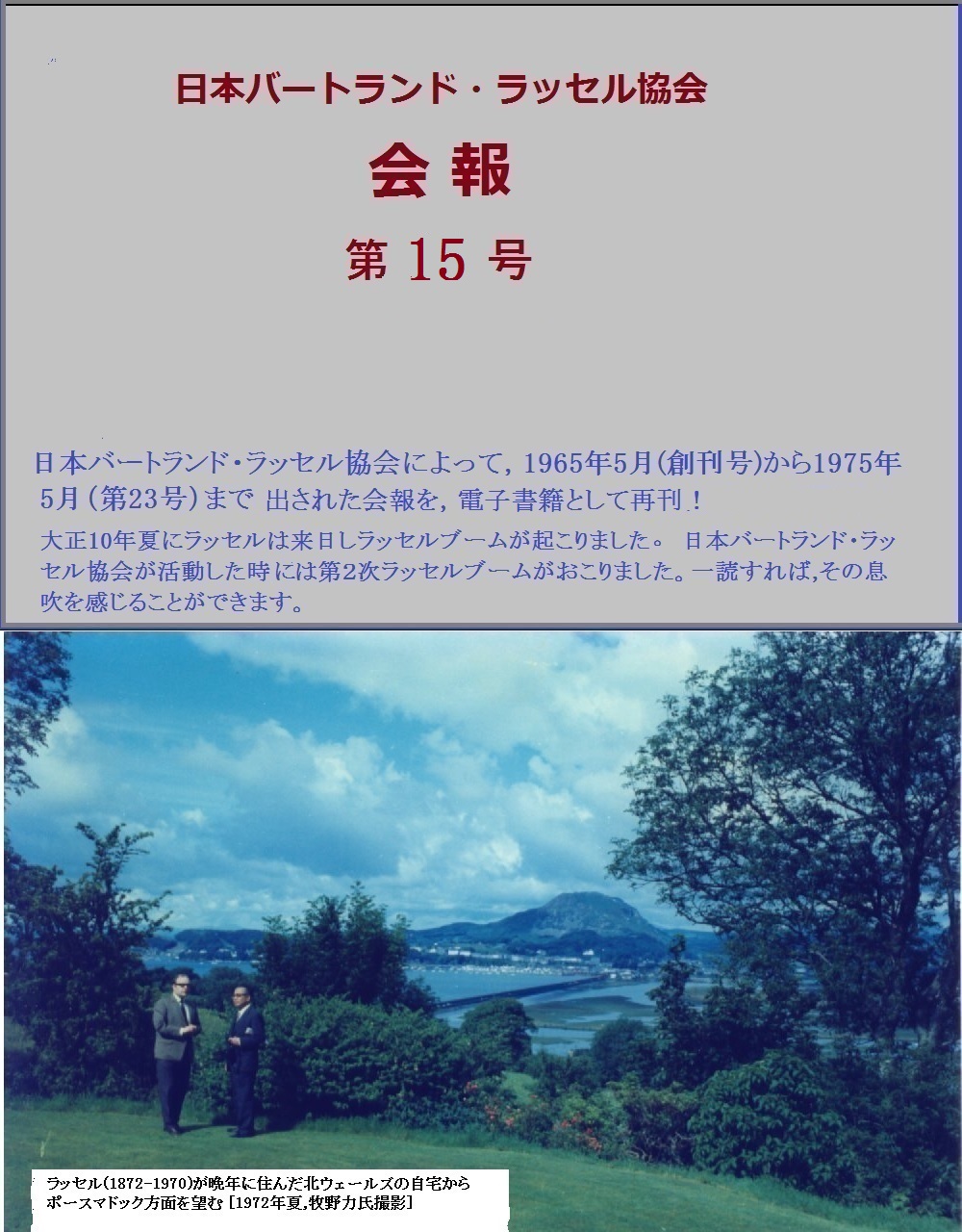

ラッセル協会会報_第15号 |

「地獄の劫火が罪への処罰であるという主張は、残忍な教説だとわたしが考えることをいっておかねばなりません。それは世界へ残忍さを注入し、いく世代にもわたる拷問を世界に与えた教説なのです。しかも福音書のキリストは、この記録者が描くままのキリストだとみなすならば、この残忍性に部分的に責任を負わねばならぬことは確実です」(河出版『世界の大思想』第二六巻、拙訳三二九頁)。

ラッセルが「残忍さや拷問」について語っているのは、異端審問所の歴史にはじまり、十八世紀末までヨーロッパに荒れ狂った「魔女狩り」-キリスト教徒たちがその神の名においておこなった蛮行を念頭においているのである。新約聖書にも明瞭に見られる「悪魔」の存在への信仰が、プロテスタントたちにかえって強くよみがえり、宗教改革後に右のような「残忍と拷問」がむしろ強化されたのであった。

このような西欧近代の一側面については、最近、岩波新書で森島恒雄氏の『魔女狩り』が出ているので、かなり詳しくその真相を知ることができる。とまれラッセルは、そのような蛮行のよってきたる淵源の一つに、新約聖書そのもの-キリストの言動を叙述した部分を含めて-があると考えるのだ。そして次のようにさえいう。

「わたし自身、知恵という点でも徳という点でも、キリストが歴史上知られた他のある人々ほどに、高い位置を占めると感じることができません。わたしは知恵や徳の点では、仏陀やソクラテスをキリストよりも上位におくべきだ、と考えています」(前掲書、同頁)と。

わたしはこのような小文で、以上のようなラッセルの価値判断が、どれほど妥当か否かを論ずるつもりはもちろんない。思想・言論の自由という西欧的価値理念を強固に信じていたラッセルが、それを実践するに当っていかに社会的通念に抗する勇気をもっていたか、を例証したにすぎない。

そしてさらに一言するならば、『自由人の信仰』(一九二三年)にのべられたラッセルの、ほとんど宗教的と呼びうるほどの格調高い人生哲学は、キリストがいった「愛」をよりよく純化したものであった。かれの知的業績を理解することに劣らず、死の直前までかれの実践を支えた価値観的側面を理解することが意味深いことだと思う.かれの唱えた理論は必ずのりこえられようが、かれが生涯を生きた生き方は、むしろきたるべき時代を示唆するのではなかろうか。