市井三郎「バートランド・ラッセルと自由人の信仰」(バートランド・ラッセル生誕百年記念講演要旨)

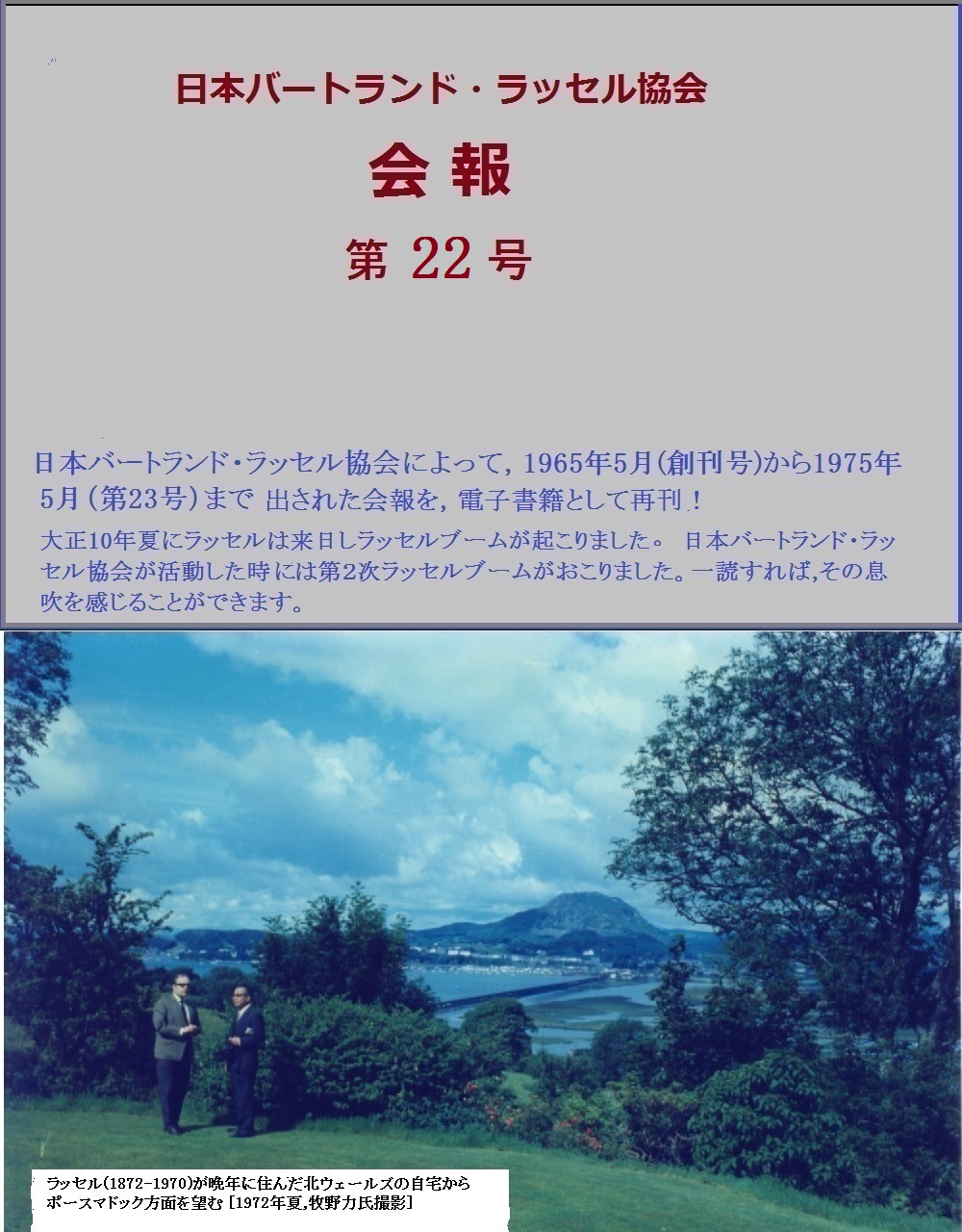

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第22号(1973年9月)pp.4-5.

* (故)市井三郎氏(1922~1989)は当時、成蹊大学教授<

ラッセル生誕百年にあたり、ラッセルの足跡をたどって、どういう点が最も偉大であったかという感想から始めたいと思う。人間というものは、生まれて気がついてみると、自分では、選択しなかったある特定の文化の中に生かされているのを見出すのです。自らが何ら選択しなかった両親、家庭にしつけられ、何ら選択しなかった言語というものを修得させられるのであります。このようなことは、常識でものを考えているうちは、何ら不思議ではないのですが…、ある特定の文化の中に完全に組み込まれてしまっているわけです。ある程度自立的な知性が働き出す年頃になっても、この文化のもつ先入見、偏見というものにまったく人間はとっぷりとつかってしまいます。また、このような偏見につかっているということさえ気がつかないで、このようなものの考え方を当然のことのように思っているのです。大部分の人間(知識人も含めて)はこうなのです。

ラッセル生誕百年にあたり、ラッセルの足跡をたどって、どういう点が最も偉大であったかという感想から始めたいと思う。人間というものは、生まれて気がついてみると、自分では、選択しなかったある特定の文化の中に生かされているのを見出すのです。自らが何ら選択しなかった両親、家庭にしつけられ、何ら選択しなかった言語というものを修得させられるのであります。このようなことは、常識でものを考えているうちは、何ら不思議ではないのですが…、ある特定の文化の中に完全に組み込まれてしまっているわけです。ある程度自立的な知性が働き出す年頃になっても、この文化のもつ先入見、偏見というものにまったく人間はとっぷりとつかってしまいます。また、このような偏見につかっているということさえ気がつかないで、このようなものの考え方を当然のことのように思っているのです。大部分の人間(知識人も含めて)はこうなのです。

ところが、ラッセルの九十八歳の生涯をふりかえってみると、文化的活動においては、六〇冊以上におよぶ大著を出していますし、実践面でも、反戦運動を行ったり、実験学校を経営したり、その他無数の活動をしています。ラッセルの最も偉大であった点は、彼自身が生まれ、かつ、育ったところのイギリスのもつ特定の文化パターンのもつものの考え方というものに、さかんに闘い、批判し、自ら克服していったということだと私は思います。なぜ、ラッセルが自由人であったかをひとくちで言うと、今述べた点で自由人であったということができます。具体的にどういうかたちであらわれたかというと、イギリスは近代、地球上のあらゆる地域を植民地化する先兵の役割をはたして来たのであって、このようなイギリス文化が批判されるべきは当然であるのに、誰一人としてイギリスの知識人というべき人が批判しなかったのに対して、ラッセルは敢然と批判をするようになったからであります。その結果、第一次大戦の時に、反戦活動で投獄の刑に処せられ、母校のケンブリッチ大学の教職さえおわれるという結果になっています。

私が本日、「自由人の信仰」というのを演題にとり上げましたのは、とうてい一人の人間がその生涯中になしたとは信じられないほどの多大の業績をのこしたラッセル-実力において最高の知識人ともいうべきラッセルが、単にイギリス国民のみならず、人類の立場に最も近づいた人であったと思うからであります。イギリスという特有の文化を批判するということは、全人類の共通の立場にたつということであります。したがって、実力において超一流の知識人でありながら心情や、その闘う目的において、まさに、一般庶民のあるべき姿と一致しているのです。ラッセルは両親を早くなくし、祖父母の手によって育てられたのです。祖母は非常に熱心なクリスチャンでしたから、ラッセルは小さい時から、両親がいないという心理的なショックの中で、祖母の信仰に対する姿から深い影響を与えられたのです。しかし、たぐいまれな知性をもっていたラッセルは、二十歳の頃にはすでにキリスト教を内面的に否定していたようです。近代科学がおしえるところの世界というものは、まったく、人間からみれば、何の目的もない無目的な自然法則が全世界を支配している-人間は、なぜ生きるかということは、科学が明らかにする法則性からは何もでてこない-人間の過去の歴史の法則から未来の人間の法則をさぐろうとすると、未来はすばらしいと予測するよりも、惨酷なことが続くであろうと思われる-そのようにラッセルは考えていたのであります。近代科学が提起する社会は悪意に満ちている-若い頃のラッセルはそのように徹底的に考えつづけたのであります。そのあげくキリスト教を否定するにいたったのでありますが、それではいったい、自由にものを考え、批判する人間として何を信仰すればよいのかということを、「自由人の信仰」というのに述べているのであります。その中で、いかにこの世界が無意味であるかを書いていますが、結論から申しますと、三十歳頃、あらゆる悩み、懐疑から突如として到達した自由人の信仰が九十八歳の最後までラッセルをささえた信条であったと思います。ラッセル研究家のあいだでは、ラッセルの作ったいろいろな学問的理論あるいは哲学というものと、その実践行動との間にどのような関係があるか、よく問題とされるところであります。しかし少なくとも、この「自由人の信仰」という散文詩を通じてのラッセルの人生哲学、愛の哲学こそが、まさにラッセルの実践行動をささえていたのです。

「自由人の信仰」はキリスト教批判が根底となっています。なぜキリスト教が批判されるかというと、キリスト教は、単にキリスト教の神がなければ道徳も善悪の区別もできない-神がはじめて道徳や善悪を区別するというからなのです。しかし、ラッセルは、現実の社会においては、人間がこうあってほしいと願うことと、リアルな現実とは違う、神そのものが善悪どちらかというわけではない-すなわち神自身が善悪の基準ではないと言うのであります。愛の福音であるべきキリスト教は、確かに、正反対の教えであるあの組織化された教会というものとは違う-キリストの愛の信仰とは、そうした組織化された教会とは正反対である-人間は科学の法則性からみるとまったくあわれな存在であって、無目的であるが、お互いがこのようなリアルな現実の認識をすることから、共通の自覚がバネとなって、全体の意識がでてくる-ここに自由人としての信仰があるとラッセルは述べている。別の言いかたをすれば、この現実には望みがない。しかし、その絶望におしひしがれる一歩手前で不屈にもそれにたえてリアルにどんでん返しをする、そうして悲惨な運命を負う我々が、愛の連帯をきずいていく、そうすることによって絶望的な運命に果敢に挑戦していくのである。われわれは、われわれのもつ理想に向ってこの世界に働きかけようとするが、そのばあい必ずしも成功するという幻想を持たない方がよい。また、必ずしも失敗するとは限らない。真の自由を行使するためには、法則性の支配を逆手にとって、この矛盾をかえる可能性がまだ存在している。ラッセルの主たる主張はこうである-神々の精神、すなわち既成の秩序に対するはげしい反逆精神こそが、自由の勝利のために必要となってくるのであると。ラッセルは、この「自由人の信仰」を書いたあと、さらに半世紀にわたって生きつづけたその生涯において、この精神を実践しているのであります。

「自由人の信仰」はキリスト教批判が根底となっています。なぜキリスト教が批判されるかというと、キリスト教は、単にキリスト教の神がなければ道徳も善悪の区別もできない-神がはじめて道徳や善悪を区別するというからなのです。しかし、ラッセルは、現実の社会においては、人間がこうあってほしいと願うことと、リアルな現実とは違う、神そのものが善悪どちらかというわけではない-すなわち神自身が善悪の基準ではないと言うのであります。愛の福音であるべきキリスト教は、確かに、正反対の教えであるあの組織化された教会というものとは違う-キリストの愛の信仰とは、そうした組織化された教会とは正反対である-人間は科学の法則性からみるとまったくあわれな存在であって、無目的であるが、お互いがこのようなリアルな現実の認識をすることから、共通の自覚がバネとなって、全体の意識がでてくる-ここに自由人としての信仰があるとラッセルは述べている。別の言いかたをすれば、この現実には望みがない。しかし、その絶望におしひしがれる一歩手前で不屈にもそれにたえてリアルにどんでん返しをする、そうして悲惨な運命を負う我々が、愛の連帯をきずいていく、そうすることによって絶望的な運命に果敢に挑戦していくのである。われわれは、われわれのもつ理想に向ってこの世界に働きかけようとするが、そのばあい必ずしも成功するという幻想を持たない方がよい。また、必ずしも失敗するとは限らない。真の自由を行使するためには、法則性の支配を逆手にとって、この矛盾をかえる可能性がまだ存在している。ラッセルの主たる主張はこうである-神々の精神、すなわち既成の秩序に対するはげしい反逆精神こそが、自由の勝利のために必要となってくるのであると。ラッセルは、この「自由人の信仰」を書いたあと、さらに半世紀にわたって生きつづけたその生涯において、この精神を実践しているのであります。