唐木順三「ラッセル及びレヴィットのいう近代日本の矛盾」

* 出典:唐木(編)『外国人の見た日本4:大正・昭和』(筑摩書房,1961年3月)pp.374-378(編者解説の一部

和魂洋才という二本立ての考え方はさかのぼれば随分古いところまでゆく。王朝初期の和魂洋才はここではいわないとしても、『西洋紀聞』(一七一五)の新井白石あたりから、この考えは具体的にでてきている。白石においては、西洋の学問技術に対して好奇の念を持ちながら、その威力をまのあたりみなかったので、和魂の方に重点をおいて安心していることができた。然し

幕末に近づくにつれて、次第にこの二本立ては、不安になってくる。

蘭学が、一般にいえば西洋の学術が、組織的体系的に日本人にわかってきたのは、文政六年(一八二三)に日本へきて七年間滞在した

シーボルトの影響によるといってよいだろう。彼は、長崎郊外の鳴滝に塾を開いて、高野長英等の優秀な青年五十人余に西洋の学術、その実証的方法を教えた。医学、生理学、植物学から製塩法、捕鯨法にいたる広汎な学術とその方法が、日本人によって実践的に学習された。

本居宜長の養子・大平は、シーボルト渡来の年に書いた「古学要」のなかで、オランダ人が、「物にくはしう、理にかしこき事」を書き、

儒者の中国一辺倒を皮肉っている。そして、国学者の楽天主義をもって、「神の国」の優越はやがて紅毛人にも納得されるだろうといっている。洋才、洋学が儒学よりすぐれていることを率直に認めた上で、さらに神国日本の優越をいっているのであるが、ここには国学者の片眼の楽天とともに、洋学の威力に対する畏怖もうかがえるわけである。

洋学に対する尊敬と畏怖は慕末に近づくにつれて一層はっきりとでてくる。

佐久間象山の「東洋の道徳・西洋の芸」の二本立は、まさに双方の均衡を認めた上での二本立であって、ここでは和魂の優越は既に失われている。さらにいえば尊皇攘夷のための有効な方法として夷狄

(いてき)の学問技術を学ばざるをえないという矛盾が既にでてきている。この矛盾が日本及び日本人に与えた影響は大きい。西洋に対する優越感と劣等感との同居、神国思想と科学披術との同居、竹槍と科学兵器との同居、レヴィットの言葉を借りれば、

西洋に対する日本人のアンビヴァレントな態度が、近代日本人の性格、心理に大きな陰を残している。

本質的に近代的なものは西洋的である。本質的に日本的なものは中世的少くとも前近代的であるといってよい。徳川治下の長い鎖国が日本を世界における特殊国にした。その特殊国が普遍的な近代化を実行しようとするとき、さまざまな悲喜劇も起る。鹿鳴館の仮装舞踏会などはその代表的なものであった。

ここに採録したラッセルやレヴィット以外にも、

近代日本及び日本人の矛盾や二重性格を書いたものは多い。菊の優美と刀の殺伐をともに愛するという日本人の矛盾した国民性を実例をいやというほどあげて示しているものにベネディクトの『菊と刀』(一九四六)がある。敗戦後日本に来て四カ月ほど滞在したスイスのジャーナリスト、ぺーター・シュミットもその著 Japan Heute, 1952 (訳書では『ニッポン再発見』)で同様なことをいっている。

日本の側から右の問題を扱ったものには、福沢諭吉の『文明論の概略』(明治八年)がある。福沢はそこで、いまの洋学者はかつてはみな漢書生であったことをいい、「一身にして二生を経る如く、一人にして両身あるが如し。二生相比し、両身相較す」といっている。内村鑑三はある手紙の中で、「内村家は、神の御恵によって、子々孫々クリスチャン・サムライとして残る。」と書いている。またわが生涯をジイサスとジャパンの二つのJに捧げようと決心したことを語っている。また日本における近代小説の第一作といってよい『浮雲』(明治二十年に第一篇が出た)が、二葉亭四迷という特殊な戯作者名をもった作家によって書かれていることも注意してよい。森鴎外の『普請中』(明治四十三年)では、神代文字の掛軸のかかっている西洋式のホテルのことが書かれている。夏目漱石の『現代日本の開化』(明治四十四年)では、日本の開化が内部からおのずからにして発展したものではなく、いわゆる「外発的」であるために、神経衰弱になったり、精神分裂の苦をなめなければならないことがいわれている。

また社会現象でいえば、江戸末期の蕃書取調所がやがて開成校となり、東京帝国大学となって、明治以後の国家の支配的官僚や学者技術者を養成する機関となったという事実や、大正初期に刊行された『文明源流叢書』三巻が、日本文明の源流をすべて蘭学としているというような事実がある。ここでは江戸期において野蛮とされているものが、反って文明ということになる。明治初期の文明開化はそういう性質のものであった。

近代日本はラッセルによれば、世界においてもユニィクといわれる右のような二重性格をもって世界史に登場した。その契機になったのは、日清、日露の二つの戦争であった。古いものを保存しながら、即ち、天皇制のもとにおける絶対主義を保存し、単一民族の単一的国家のもとに、西洋の個人主義、自由主義のうみだした制度や科学技術をとりいれて近代化をある程度成功させた日本に西洋人は奇異な感じをもった。ラフカヂオ・ハーン等の日本に対する異国趣昧のもとはそういうところにある。然しこの奇異感はときに気味悪さをともない、日本産業が低賃銀と新しい機械による大量生産によってアジヤ各地に進出したときは恐るべき競争相手と感じさせるにいたった。黄禍論はここから起った。日本が黄色人種の野蛮さ、勤勉さを保存しながら、近代的産業軍事国家として世界史に登場したことに対する西洋諸強国の反応といってよい。

日本が国家体制としてまた一般的な国民感情として和魂洋才を、とにもかくにも統一あろ理念として発揮しえたのは、日露戦争までであった。その後は、機械というものが本来もっている非個性的、普遍的性格が、特殊国の特殊性を次第に消してゆき、和魂はときに邪魔物となるか、または利用され、或いは装飾品化されていった。このことはたとえば日露戦争時代の将士(将校と兵士)の行動及び精神と、昭和の大戦中の将士のそれとを比較してみただけでもわかることであろう。

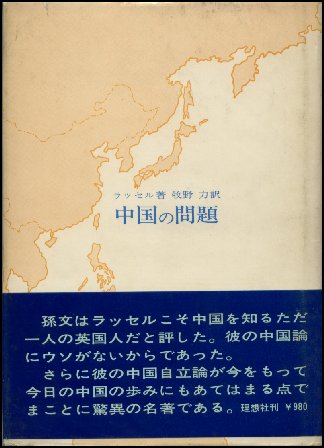

本書に採録したラッセルの「近代の日本」は一九二二年に出版された Problem of China の中の一節で、初めての邦訳である。その前々年(注:前年の間違い)にラッセルは日本を訪問している。彼はこの東洋旅行の目的を、現代叢書中の一冊として編んだ Selected Papers of B. Russell, 1927 の序で凡そ次のように言っている。一九一三年に三巻の『数学原理』の仕事を完結して以来、そういう専門学者にだけ訴える抽象的な学問にはあきたらなくなってきた。そしてどうしたら人類大衆が幸福になれるか、競争や戦争にかわって、協力と平和がかちとれるか、ということが最大の関心事になってきた。第一次世界大戦の悲劇的な結果を眼前にみて、この問題は一層切実になり、まず一九二〇年に革命後のソヴィェットを訪れて、その国の中に果して人類幸福への可能性があるかを探ってみたが、そこに新しい希望をもつことができず、その足で中国へいって、一年間近くそこに滞在した。ラッセルは近代化されない中国に相当に深い関心をもら、やがてここにも起るであろうインダストリアリズムが、如何にして人間の幸福、殊に美と自由とともに共存しうるか、という問題を具体的に考えようとした。

本書に採録したラッセルの「近代の日本」は一九二二年に出版された Problem of China の中の一節で、初めての邦訳である。その前々年(注:前年の間違い)にラッセルは日本を訪問している。彼はこの東洋旅行の目的を、現代叢書中の一冊として編んだ Selected Papers of B. Russell, 1927 の序で凡そ次のように言っている。一九一三年に三巻の『数学原理』の仕事を完結して以来、そういう専門学者にだけ訴える抽象的な学問にはあきたらなくなってきた。そしてどうしたら人類大衆が幸福になれるか、競争や戦争にかわって、協力と平和がかちとれるか、ということが最大の関心事になってきた。第一次世界大戦の悲劇的な結果を眼前にみて、この問題は一層切実になり、まず一九二〇年に革命後のソヴィェットを訪れて、その国の中に果して人類幸福への可能性があるかを探ってみたが、そこに新しい希望をもつことができず、その足で中国へいって、一年間近くそこに滞在した。ラッセルは近代化されない中国に相当に深い関心をもら、やがてここにも起るであろうインダストリアリズムが、如何にして人間の幸福、殊に美と自由とともに共存しうるか、という問題を具体的に考えようとした。

中国問題への関心は当然にラッセルをして日本の中国の進出の問題、また日本の近代化の問題に眼をそそがざるをえなくさせ、ここに載せた「近代の日本」ができたわけである。

「近代の日本」が一九二二年、即ち関東大震災の前年に書かれたものであることは留意すべきだが、ここにはそれを越えて、近代日本の運命を予言しているようなところもあって、今日の我々になお多くの示唆を与える。

(以下、レビットに関する9行削除)