* (Ottoline)右欄上写真出典:The Life of B. Russell in Pictures and in His Own Words, comp. by Christopher Farley and David Hodgson, 1972.

「私が,あのような'悪党'に投票するとでも思っているのか。この建物から出てゆけ,さもないとこの犬にお前をかませるぞ!」私は,オックスフォードとカバシャム(Caversham 下の地図参照の間のほとんど全ての村で話(演説)をした。この選挙運動中に,オットリン(Ottoline Violet Anne Cavendish-Bentinck Morrell, Lady, 1873-1938)のことについて知る多くの機会を得た。私は,彼女があらゆる階層の人々に驚くほど親切であること,また公的な生活に関して真摯であることがわかった。

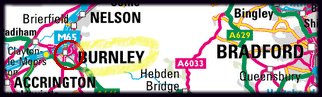

しかしフィリップ・モレルは,隣接した選挙区の他の全ての自由党員と同様,国会の議席を失い(落選し),そうして,バーンリー(Burnley: バーンレイ Lancashire 州東部の都市/上の地図参照)の新しい選挙区を与えられた。彼は,1910年12月から「ドイツ皇帝カイゼルを絞首刑に!(Hang-the-Kaiser)」というスローガンを掲げた選挙までの間,バーンリーで,自由党所属の国会議員であった(松下注:フィリップ・モレルはドイツとの戦争に反対し,第一次世界大戦勃発後は,ラッセルとともに,UDC:Union of Democratic Control で活躍)。その結果(フィリップが国会議員になって多忙となったため?),私は,しばらくの間,モレル夫妻とあまりあわなかった。 けれども,1911年3月にパリで3回 --ソルボンヌ大学で1回,パリの別のところで2回-- 講演をするよう招待をうけた。パリに行く途中,ロンドン市内で夜を過ごすのが便利だったので,ベッドフォード・スクエア44番地にあるモレル家に泊めてくれるように,モレル夫妻に頼んだ。(参考:ロンドン・ブルームズベリーのベッドフォード地区のパノラマ写真/衛星写真(右隣に見える青い屋根の建物が大英博物館)) オットリンは,やや人をびっくりさせるものではあるが非常に繊細な趣味の持ち主であり,彼女の家(の中)はとても美しかった。(これに対し)妻アリスの心の中には,クェーカー教徒としての'禁欲主義'と彼女の兄の'審美主義'との間の葛藤があった。アリスは,応接間にいる時とか演壇に立つときの服装のように,人間生活のより公的部分においては最良の芸術的規準に従うのが正しいと考えていた。しかし,彼女の本能においては,また彼女自身にのみ関わることにおいては,クェーカー教徒としての質素さが支配していた。たとえば彼女はいつもフランネルの寝巻き(night gown)を着ていた。私は常に美しいものを好んだが,自分自身で(独力で)美しいものを手に入れることはできなかった(アリスもラッセルのために,そのような美しいものを入手してくれなかったという意味も含まれているのか?)。オットリンの家の雰囲気は,私の最初の結婚の期間を通じて飢えていたところの何ものかを私に与えてくれた。彼女の家に入るやいなや,私は外界の神経をいらいらさせる難事から離され,心の安らぎを感じた。パリに行く途中,3月19日にモレルの家に到着すると,彼は思いがけず(選挙区の)バーンリーに行かなければならなくなっていたことがわかり,私はオットリンと2人きりで(tete-a-tete)残されることとなった。夕食の時,私たちは,(選挙区の)バーンリーや政治や現政府の罪悪について語り合った。食事の後,2人の会話はしだいにより親密なものになった。私は,少しビクビクしながら彼女に接近していったが,驚いたことに拒絶されないことがわかった。その瞬間まで私は,オットリンは私が彼女と性的関係を結ぶのを許すような女性であるとは,一度も思ったことはなかった。しかしだんだんと夜がふけるにつれて彼女を愛したい(性的な関係を持ちたい)という欲望がますます強くなっていった。そしてついにその欲望が自制心に勝った(まさった)。そうして驚いたことに,私は彼女を深く愛していること,そして彼女も'私の気持ち'に応えてくれていることがわかった。この時まで私は,妻アリス以外の女性とは性的な関係(Complete Relations 完全な関係)をもったことがなかった。外部的なそして偶然的な理由(生理中のため?)から,その夜はオットリンと完全な関係(肉体関係)にいたらなかったが,できるだけ早く愛人(恋人)関係になることに合意した。私のオットリンに対する思いは圧倒的に強く,いかなる事態になろうと,全然気にしなかった。私は,アリスと別れたい,またオットリンをフィリップからひき離したい(別れさせたい),と思った。フィリップがどのように考え,どのように感じようとも,どうでもよかった。たとえ,フィリップが私たち2人を殺すことがわかったとしても -- ホワイトヘッド夫人は,フィリップはきっとそうするだろうと私に確約したが--私はたった一夜のために進んでそれだけの代価を払ったであろう。張りつめた9年間の自己否定が終わりに来ていた。そうして,さしあたりは(for the time being 当面の間,目下のところ),自己否定と縁を切った(やめた)。けれども,その夜のうちに,その後の計画をきめるだけの時間がなかった。私たちが初めてキスをした時にはすでに夜遅くなっていた。そうしてキスの後,私たちは午前4時まで起きていたが,2人の会話はとぎれとぎれになった。 翌日早く,私はパリに向け出発し,パリで高度な批判力・批評力がある聴衆に対し,フランス語で講演をしなければならなかった。私がしなければならないことに,自分の心を向かわせることはとても困難であった。そういうことで,私の講演は,きっと不出来であったにちがいないと思われる。その時は私は夢心地であり,自分の周囲の全てが全く現実のものではないように思えた。オットリンは,スタッドランド(Studland/右欄地図参照)--その当時はごくちっぽけなところであった--に行くことになっていた。そこで私もそこへ後から出かけて行き,彼女と3日間一緒に過ごす手はずを整えた。 そこへ出かける前に,私はファーンハーストでアリスと一緒に週末を過ごした。その週末を,歯科医を訪ねることから始めた。その歯科医は,私は癌だと思うといい,私にある専門医を薦めた。しかし,その専門医は復活祭の休暇で不在だったため,それから3週間,私はその歯科医に会えなかった。その後,私はオットリンのことをアリスに話した。彼女は突然激怒し,オットリンの名前を持ち出して離婚すると言い張った。オットリンは子供>(注:Julian)のために,また,夫フィリップへの非常に純粋な愛情から,彼との離婚は望まなかった。それゆえ私は,彼女の名前を公にしてはならなかった。私は,アリスに,彼女の好きな時にいつでも離婚をしてもよいが,離婚のためにオットリンの名前を出してはならないと言った。彼女は,それにもかかわらず,オットリン名前を持ち出すといって聞かなかった。そこで私は,穏かにしかし確固たる態度で,それは結局不可能だとわかるだろう,なぜならば,もし彼女がどうしてもそういうことをしようとするならば,彼女を阻止するために,自分は自殺するからだ,とアリスに話した。私は,本気だった。そうしてアリスもまた,私が本当に自殺するだろうと理解した。そこで彼女の怒りは,とうてい耐えられないものになった。彼女が数時間荒れ狂った後,私は彼女の姪のカリン・コステロ(Karin Costelloe,1889-1953)に,J.ロックの哲学の講義をしてあげた。カリンは優等卒業試験(tripos:トライポス 日高訳では,「姪はアリスをトリポスに連れてゆくことになっていた」と誤訳されているが,別のところでは 'tripos' を正しく訳されている。想像するに,学生に下訳させ,見直さずにそのまま出版したのではないかと思われる。)を受けようとするところだった。それから私は,自分の自転車に乗って(彼女のもとを)去った。そうして,それによって,私の最初の結婚は終わった。1950年まで,私は再びアリスと会うことはなかった。1950年再会した時は,私は親しい友人として彼女に会った。 (ラッセル注:アリスは,1951年1月21日に死亡した。) |

During the Election of January 1910, I addressed meetings in support of Philip Morrell most nights, and spent most days in canvassing. I remember canvassing a retired Colonel at Iffley, who came rushing out into the hall exclaiming: 'Do you think I'd vote for a scoundrel like that? Get out of the house, or I'll put the dogs on you!'I spoke in almost every village between Oxford and Caversham. In the course of this campaign I had many opportunities of getting to know Ottoline. I discovered that she was extraordinarily kind to all sorts of people, and that she was very much in earnest about public life. But Philip, in common with all the other Liberal Members in the neighbourhood, lost his seat, and was offered a new constituency at Burnley, for which he was Member from December 1910 until the 'Hang-the-Kaiser' Election. The result was that for some time I did not see much of the Morrells.  However, in March 1911 I received an invitation to give three lectures in Paris, one at the Sorbonne and two elsewhere. It was convenient to spend the night in London on the way, and I asked the Morrells to put me up at their house, 44 Bedford Square. Ottoline had very exquisite though rather startling taste, and her house was very beautiful. In Alys there was a conflict between Quaker asceticism and her brother's aestheticism. She considered it right to follow the best artistic canons in the more public part of one's life, such as drawing-rooms and dresses for the platform. But in her instincts, and where she alone was concerned, Quaker plainness held sway; for example, she always wore flannel night-gowns. I have always liked beautiful things, but been incapable of providing them for myself. The atmosphere of Ottoline's house fed something in me that had been starved throughout the years of my first marriage. As soon as I entered it, I felt rested from the rasping difficulties of the outer world. When I arrived there on March 19th, on my way to Paris, I found that Philip had unexpectedly had to go to Burnley, so that I was left tete-a-tete with Ottoline. During dinner we made conversation about Burnley, and politics, and the sins of the Government. After dinner the conversation gradually became more intimate. Making timid approaches, I found them to my surprise not repulsed. It had not, until this moment, occurred to me that Ottoline was a woman who would allow me to make love to her, but gradually, as the evening progressed, the desire to make love to her became more and more insistent. At last it conquered, and I found to my amazement that I loved her deeply, and that she returned my feeling. Until this moment I had never had complete relations with any woman except Alys. For external and accidental reasons, I did not have full relations with Ottoline that evening, but we agreed to become lovers as soon as possible. My feeling was overwhelmingly strong, and I did not care what might be involved. I wanted to leave Alys, and to have her leave Philip. What Philip might think or feel was a matter of indifference to me. If I had known that he would murder us both (as Mrs Whitehead assured me he would) I should have been willing to pay that price for one night. The nine years of tense self-denial had come to an end, and for the time being I was done with self-denial. However, there was not time to settle future plans during that one evening. It was already late when we first kissed, and after that, though we stayed up till four in the morning, the conversation was intermittent.

However, in March 1911 I received an invitation to give three lectures in Paris, one at the Sorbonne and two elsewhere. It was convenient to spend the night in London on the way, and I asked the Morrells to put me up at their house, 44 Bedford Square. Ottoline had very exquisite though rather startling taste, and her house was very beautiful. In Alys there was a conflict between Quaker asceticism and her brother's aestheticism. She considered it right to follow the best artistic canons in the more public part of one's life, such as drawing-rooms and dresses for the platform. But in her instincts, and where she alone was concerned, Quaker plainness held sway; for example, she always wore flannel night-gowns. I have always liked beautiful things, but been incapable of providing them for myself. The atmosphere of Ottoline's house fed something in me that had been starved throughout the years of my first marriage. As soon as I entered it, I felt rested from the rasping difficulties of the outer world. When I arrived there on March 19th, on my way to Paris, I found that Philip had unexpectedly had to go to Burnley, so that I was left tete-a-tete with Ottoline. During dinner we made conversation about Burnley, and politics, and the sins of the Government. After dinner the conversation gradually became more intimate. Making timid approaches, I found them to my surprise not repulsed. It had not, until this moment, occurred to me that Ottoline was a woman who would allow me to make love to her, but gradually, as the evening progressed, the desire to make love to her became more and more insistent. At last it conquered, and I found to my amazement that I loved her deeply, and that she returned my feeling. Until this moment I had never had complete relations with any woman except Alys. For external and accidental reasons, I did not have full relations with Ottoline that evening, but we agreed to become lovers as soon as possible. My feeling was overwhelmingly strong, and I did not care what might be involved. I wanted to leave Alys, and to have her leave Philip. What Philip might think or feel was a matter of indifference to me. If I had known that he would murder us both (as Mrs Whitehead assured me he would) I should have been willing to pay that price for one night. The nine years of tense self-denial had come to an end, and for the time being I was done with self-denial. However, there was not time to settle future plans during that one evening. It was already late when we first kissed, and after that, though we stayed up till four in the morning, the conversation was intermittent.

Before going, I spent the weekend with Alys at Fernhurst. I began the weekend by a visit to the dentist, who told me that he thought I had cancer, and recommended a specialist, whom, however, I could not see for three weeks, as he had gone away for his Easter holiday. I then told Alys about Ottoline. She flew into a rage, and said that she would insist upon a divorce, bringing in Ottoline's name. Ottoline, on account of her child, and also on account of a very genuine affection for Philip, did not wish for a divorce from him. I therefore had to keep her name out of it. I told Alys that she could have the divorce whenever she liked, but that she must not bring Ottoline's name into it. She nevertheless persisted that she would bring Ottoline's name in. Thereupon I told her quietly but firmly that she would find that impossible, since if she ever took steps to that end, I should commit suicide in order to circumvent her. I meant this, and she saw that I did. Thereupon her rage became unbearable. After she had stormed for some hours, I gave a lesson in Locke's philosophy to her niece, Karin Costelloe, who was about to take her Tripos. I then rode away on my bicycle, and with that my first marriage came to an end. I did not see Alys again till 1950, when we met as friendly acquaintances. (Alys died on January 21, 1951) |