* ウェッブ夫妻について

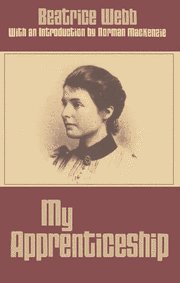

シドニー・ウェッブは,生計を全面的に自分の稼ぎによっていたが,一方,ベアトリス(Beatrice Webb, 1858〜1946)は,父から相当の財産を相続していた。ベアトリス(ビアトリス)は,シドニーがもっていなかったところの支配階級特有の物の見方(メンタリティ)をもっていた。彼ら(ウェッブ夫妻)は,無収入でも十分に暮らしていけることを知って,生涯を研究とプロパガンダ(政治宣伝)という風当たりの強い分野(?)に捧げる決心をした。(松下注:The highest branch is not the safest roost. [諺]喬木(きょうぼく)風強し,高木は風にねたまれる←一番高い木が一番安全な止まり木ではない/他の英語表現:A tall tree catches much wind.)そのいずれにおいても,彼らは驚くほど成功していた。彼らの著書は,彼らの勤勉のたまもの(成果)であり,また,スクール・オブ・エコノミクス (松下注:ロンドン大学経済学部 London School of Economics の前身。1895年創立。ラッセルも講師をつとめ,その成果は,German Social Democracy として,1896年(ラッセル24歳の時)に出版された。)は,シドニーの技量のたまものである。しかしシドニーの能力は,もしベアトリスの自信に支えられていなかったならば,夫婦で成果をあげたような,あのように実り多いものになったとは思えない。私は,かつて彼女に,若い頃少しでも気後れする感情を抱いたことがあったかどうか尋ねたことがある。彼女は,次のように応えた。「いいえ,まったくありません。人がいっぱいいる部屋に入るような時,もし気後れしそうになったら,私は,いつも自分にこう言いきかせました。『あなたは,世界中で最も賢い国の,最も賢い階級の,最も賢い家庭の,最も賢い一員です,そんなあなたがどうして恐れる必要がありましょう!』」(訳注:この話は,ラッセルの『アメリカン・エッセイ』の「羞恥心について」というエッセイの中で,'ある高貴な淑女'の発言として引用されている。)

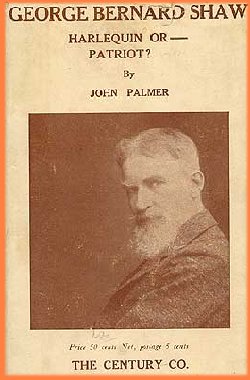

私は,二人とも好きであり,多くの非常に重要な事柄についてウェッブ夫人と意見を異にしたが,彼女を賛美した。私は,とりわけ,彼女の非常にすばらしい才能を賛美した。次に賛美したのは,彼女の高潔さである。彼女は,公共の目的のために生き −−野心が全然無かったわけではないが−− 決して個人的野心によってその目的がゆがめられることはなかった。私が彼女に好意を抱いたのは,彼女が個人的に愛情をもっている人々に対して,温かく,親切な友人であったからである。しかし,彼女の信仰や帝国主義や国家崇拝については同意できなかった。この最後の国家崇拝は,フェビアン主義(前進的社会主義団体であるフェビアン協会の思想)に欠くことができないものであった。この国家主義が,ウェッブ夫妻とバーナード・ショーの両者を,ムッソリーニやヒットラーに対するあらゆる不当な寛容へと導き,ついには,ソビエト政府へのかなり馬鹿げた追従に導いたのである。しかし,ウェッブ夫妻さえもそうであるが,首尾一貫している者は誰もいなかった。私はある時,バーナード・ショーに,シドニー・ウェッブは親切心にいくらか欠けているように私には思われる,ということを話したことがある。ショーは,次のように応えた。「いや,それはまったく誤解だ。ある時私は,シドニー・ウェッブと2人でオランダで市電にのっていて,袋からビスケットを出して食べていたことがある。その時一人の手錠をかけられた犯罪者が警官に連れられて電車に乗りこんで来た。他の乗客はみんな恐ろしくて縮まっていた。しかしウェッブは,その犯罪者のところに行って,ビスケットをあげたんだよ。」 私は,ウェッブかショーに対し,自分が不当にも批判的になりつつあると気づいた時には,いつもこの話を思い出す。

|

Webb had been entirely dependent upon his earnings, whereas Beatrice had inherited a competence from her father. Beatrice had the mentality of the governing class, which Sidney had not. Seeing that they had enough to live on without earning, they decided to devote their lives to research and to the higher branches of propaganda. In both they were amazingly successful. Their books are a tribute to their industry, and the School of Economics is a tribute to Sidney's skill. I do not think that Sidney's abilities would have been nearly as fruitful as they were if they had not been backed by Beatrice's self-confidence. I asked her once whether in her youth she had ever had any feeling of shyness. 'O no.' she said, 'if I ever felt inclined to be timid as I was going into a room full of people, I would say to myself, 'You're the cleverest member of one of the cleverest families in the cleverest class of the cleverest nation in the world, why should you be frightened' .'

Webb had been entirely dependent upon his earnings, whereas Beatrice had inherited a competence from her father. Beatrice had the mentality of the governing class, which Sidney had not. Seeing that they had enough to live on without earning, they decided to devote their lives to research and to the higher branches of propaganda. In both they were amazingly successful. Their books are a tribute to their industry, and the School of Economics is a tribute to Sidney's skill. I do not think that Sidney's abilities would have been nearly as fruitful as they were if they had not been backed by Beatrice's self-confidence. I asked her once whether in her youth she had ever had any feeling of shyness. 'O no.' she said, 'if I ever felt inclined to be timid as I was going into a room full of people, I would say to myself, 'You're the cleverest member of one of the cleverest families in the cleverest class of the cleverest nation in the world, why should you be frightened' .'

I both liked and admired Mrs Webb, although I disagreed with her about many very important matters. I admired first and foremost her ability, which was very great. I admired next her integrity: she lived for public objects and was never deflected by personal ambition, although she was not devoid of it. I liked her because she was a warm and kind friend to those for whom she had a personal affection, but I disagreed with her about religion, about imperialism, and about the worship of the State. This last was of the essence of Fabianism. It led both the Webbs and also Shaw into what I thought all undue tolerance of Mussolini and Hitler, and ultimately into a rather absurd adulation of the Soviet Government. But nobody is all of a piece, not even the Webbs. I once remarked to Shaw that Webb seemed to me somewhat deficient in kindly feeling. 'No,' Shaw replied, 'you are quite mistaken. Webb and I were once in a tram-car in Holland eating biscuits out of a bag. A handcuffed criminal was brought into the tram by policemen. All the other passengers shrank away in horror, but Webb went up to the prisoner and offered him biscuits.' I remember this story whenever I find myself becoming unduly critical of either Webb or Shaw.

I both liked and admired Mrs Webb, although I disagreed with her about many very important matters. I admired first and foremost her ability, which was very great. I admired next her integrity: she lived for public objects and was never deflected by personal ambition, although she was not devoid of it. I liked her because she was a warm and kind friend to those for whom she had a personal affection, but I disagreed with her about religion, about imperialism, and about the worship of the State. This last was of the essence of Fabianism. It led both the Webbs and also Shaw into what I thought all undue tolerance of Mussolini and Hitler, and ultimately into a rather absurd adulation of the Soviet Government. But nobody is all of a piece, not even the Webbs. I once remarked to Shaw that Webb seemed to me somewhat deficient in kindly feeling. 'No,' Shaw replied, 'you are quite mistaken. Webb and I were once in a tram-car in Holland eating biscuits out of a bag. A handcuffed criminal was brought into the tram by policemen. All the other passengers shrank away in horror, but Webb went up to the prisoner and offered him biscuits.' I remember this story whenever I find myself becoming unduly critical of either Webb or Shaw.

|

Webb had been entirely dependent upon his earnings, whereas Beatrice had inherited a competence from her father. Beatrice had the mentality of the governing class, which Sidney had not. Seeing that they had enough to live on without earning, they decided to devote their lives to research and to the higher branches of propaganda. In both they were amazingly successful. Their books are a tribute to their industry, and the School of Economics is a tribute to Sidney's skill. I do not think that Sidney's abilities would have been nearly as fruitful as they were if they had not been backed by Beatrice's self-confidence. I asked her once whether in her youth she had ever had any feeling of shyness. 'O no.' she said, 'if I ever felt inclined to be timid as I was going into a room full of people, I would say to myself, 'You're the cleverest member of one of the cleverest families in the cleverest class of the cleverest nation in the world, why should you be frightened' .'

Webb had been entirely dependent upon his earnings, whereas Beatrice had inherited a competence from her father. Beatrice had the mentality of the governing class, which Sidney had not. Seeing that they had enough to live on without earning, they decided to devote their lives to research and to the higher branches of propaganda. In both they were amazingly successful. Their books are a tribute to their industry, and the School of Economics is a tribute to Sidney's skill. I do not think that Sidney's abilities would have been nearly as fruitful as they were if they had not been backed by Beatrice's self-confidence. I asked her once whether in her youth she had ever had any feeling of shyness. 'O no.' she said, 'if I ever felt inclined to be timid as I was going into a room full of people, I would say to myself, 'You're the cleverest member of one of the cleverest families in the cleverest class of the cleverest nation in the world, why should you be frightened' .' I both liked and admired Mrs Webb, although I disagreed with her about many very important matters. I admired first and foremost her ability, which was very great. I admired next her integrity: she lived for public objects and was never deflected by personal ambition, although she was not devoid of it. I liked her because she was a warm and kind friend to those for whom she had a personal affection, but I disagreed with her about religion, about imperialism, and about the worship of the State. This last was of the essence of Fabianism. It led both the Webbs and also Shaw into what I thought all undue tolerance of Mussolini and Hitler, and ultimately into a rather absurd adulation of the Soviet Government. But nobody is all of a piece, not even the Webbs. I once remarked to Shaw that Webb seemed to me somewhat deficient in kindly feeling. 'No,' Shaw replied, 'you are quite mistaken. Webb and I were once in a tram-car in Holland eating biscuits out of a bag. A handcuffed criminal was brought into the tram by policemen. All the other passengers shrank away in horror, but Webb went up to the prisoner and offered him biscuits.' I remember this story whenever I find myself becoming unduly critical of either Webb or Shaw.

I both liked and admired Mrs Webb, although I disagreed with her about many very important matters. I admired first and foremost her ability, which was very great. I admired next her integrity: she lived for public objects and was never deflected by personal ambition, although she was not devoid of it. I liked her because she was a warm and kind friend to those for whom she had a personal affection, but I disagreed with her about religion, about imperialism, and about the worship of the State. This last was of the essence of Fabianism. It led both the Webbs and also Shaw into what I thought all undue tolerance of Mussolini and Hitler, and ultimately into a rather absurd adulation of the Soviet Government. But nobody is all of a piece, not even the Webbs. I once remarked to Shaw that Webb seemed to me somewhat deficient in kindly feeling. 'No,' Shaw replied, 'you are quite mistaken. Webb and I were once in a tram-car in Holland eating biscuits out of a bag. A handcuffed criminal was brought into the tram by policemen. All the other passengers shrank away in horror, but Webb went up to the prisoner and offered him biscuits.' I remember this story whenever I find myself becoming unduly critical of either Webb or Shaw.