牧野力「'Open Minds; Open Hearts'-バートランド・ラッセルの著書の内側にひそむもの

* 出典:『(早稲田大学理工学部一般教育人文社会科学研究会)人文社会科学研究』n.17(1979年3月)pp.17-38.

* (故)牧野力氏:当時早稲田大学政経学部教授,ラッセル協会理事

巻頭にあるラッセル著作年表は,省略します。

まえがき

バートランド・ラッセルは,1970年2月,97歳で,波欄万丈の生涯を閉じた。英国の名門貴族の一員でありながら,極く内輪の身内だけのしめやかな告別式しか行わず,新聞記者らもその式に近づけなかった。遠くから棺に供花するのを見て(→見るだけで),写真撮影も許されなかった。また,誰も,彼の墓の所在を如らされていない。これは彼の宗教論の実践とも察せられる。

第一次大戦中,若き日のラッセルは反戦運動によって,母校の教職の地位を追われ,囚われの身となった。第二次大戦後,英国王から英国の最高勲章を授けられ,また,1950年にノーベル文学賞を受けた。その著書は60余冊を数え,自然科学・社会科学・人生論に及ぶ。

2歳にして母と,4歳の時父と死別した。兄と共に,祖父母の手で育てられた。祖父はビクトリア女王の下で2回首相を勤め,女王の信任も厚かった。

〔ここで,ラッセルの伝記を略記することは避けたい。それは,彼の自叙伝3巻が既に刊行されていて,自已の心情や体験を隠さず正直に記述していることでも定評があり,一読をおすすめしたいからである。*1〕

彼が英国のアリストテレス学会の会長であっただけあって,その著述の範囲は広くかつ深い。(松下注:Aristotelian Society はアリストテレスを研究する団体ではなく,諸学の始祖であるアリストテレスの名前を冠した「哲学の体系的研究のためのアリストテレス協会」のこと)若い頃,まだ,へ一ゲルヘの関心が残っていた頃,新婚の旅としてベルリンを訪ねた日,散歩しながら,彼は2種の著述計画を立てた。一つは,世界の一流専門学者10名に理解してもらえば足りる最も抽象的な学術専門書を書くこと,もう一つは最も具体的に人間生活について書いた一般大衆的読みもの,(彼の呼び方によれば,popu1ar books)である。つまり,抽象から具体へ,具体から抽象へ,という性格を帯びた内容の著述を夢みたのであった。そして,それが六十余冊の著書となって現れた。

しかも,興味深いのは,この多様な著作活動の処女作が『ドイツ社会民主主義』という社会科学ものである点である。ラッセルの専門的領域からすれば,数理哲学か認識論かと一般に予想するが,実はそうでなかったからである。ここに,ラッセルらしさがある。

少年ラッセルは早死した両親への思いや大人にかこまれた生活の淋しさから,自殺を考えた頃,数学と歴史とへの関心に救われたと書いている。この抽象的な数学と人間臭い歴史とへの関心は,後になって彼の著述の性格を象徴している。だから,上述のように,処女作が『ドイツ社会民主主義』であっても,全く異様ではないのである。

われわれ凡俗の間では,数学と歴史と言えば,相反する個性の持ち主を想わせる。ここに「2人のラッセル」という発想がラッセル研究家たちの間に生れる背景があるのであろう。

しかし,著作活動における相反的性格が認められるだけでなく,専門の数学についての研究や著述を行っている期間に,政治運動や社会思想の研究会に関係をもっている。つまり,著作の内容が相反的な領域にまたがるだけでなく,生活面においても並行的あるいは同時的に相反的性格の領域に関与している。更にまた,最も抽象的な理論の考究と同時に最も実践的な社会活動にもエネルギーを傾倒していく。理論と実践とが二分化・極地化せず,彼の人腕で一体になっている。このように,彼の著述も,生き方も,関心の領域も,相反的なところがある。しかも,多様であり,波欄に富んでいる。相反・多様・波欄の三様が顕著に目に映るのである。彼の97年の生涯をこれらが貫いている。

彼の生涯はその内側でどのように一つに統一されているのであろうか。これは,凡人故に抱く疑問であるのかも知れない。

例えば,ラッセルを「赤」と呼ぶ人もある。ほんとに自分を「赤」と自負している御仁と外見上区別しにくいような実践行動をするからかも知れない。しかし,その御仁たちは,ラッセルを「赤」とは認めていない。

ラッセルは第一次大戦で職をかけて,'反戦運動'をやり,投獄された。しかし,第二次大戦では'ヒットラー打倒'に同調した。これは,外見上明らかな矛盾とも言える。第三次大戦を防止するため,核禁運動やベトナム反戦,キューバ紛争や中印国境紛争が世界戦争へと米・ソの熱戦化するのを防止しようと精魂を傾けた。*2 逝去の前夜も世界平和のため,アラブ・イスラエル問題打開の声明文を執筆していた由。

しかし,'赤い'平和主義者の一部では,ラッセルの平和運動には一貫性なしとの評がある。果して,一貫性がないのであろうか。また,一貫性があると観る視座は何であろうか。(それについては後述したい。)

ラッセルは自分を,「無神論者」とか「不可知論者」とか,相手の哲学的教養の有無によって,使い分けている。では,彼は宗教的心情の欠けた,無宗教の冷血漢,理窟屋なのだろうか。ラッセル自身,自分は世間のキリスト教徒以上にキリストの良さと悪さの両面をわきまえている,と言っている。*3また,濠州(オーストラリア)における講演で,聴衆の一人から,「貴殿の述べている内容は,キリストの説く愛と同じと考えていいのではないのか」という質問に対し,「そうかも知れません。」と答えている*4。これらの相反と多様の例は列挙すれば,限りがない。

要するに,外見上明らかな矛盾,相反,多様,波欄の生涯とみなされる彼の'生'の非凡なる軌跡の内側に宿るものは,一体,何だろうか。一貫したものがないのか,あるのか。

この疑問をどう考えればよいのだろうか。

'亀は已の甲羅に似せて穴を掘る'という諺がある。浅学非才の筆者もその例外ではない。そう自覚しても,暗中模索は続く・・・。

sono2

I.Open Minds (明知)

ラッセルの90歳の誕生日であったか,彼は Open Minds; Open Hearts という言葉をインタービューの中で使っていたことを思い出す。Open Minds とは理知の心の窓を誤りなき思考に向って窓を開く,つまり'明知'を示唆していると考えられる。

数学と論理学とを二重写しにしたり,記号論理学を集大成したりした彼は,恩師ホワイトヘッドとの共著『数学原理(Principia Mathematica)』には人知の限りを尽す思いであったと述懐している。また,次の引用文から判断しても,ラッセルが'明知'について語る資格を持つと考えてもいいのではないかと思われる。

「われわれは,'実数概念の無矛眉性の証明'という目標の下に,ここまで分析を重ねてきたのであった。ここに,あるいは,かようなことを数学者の閑事業にすぎないことと評される向きもあるかと察せられる。しかし,これは数学にかける最も重大な問題の一つなのであって,大げさに言えば,ここに'数学の浮沈'がかけられているのである。これを説明するためには,歴史的に見出された'集合論の矛盾'に言及するのが捷径(せっけい)であろう。〔中略〕

この背理(パラドクス)はいったいどこが間違っているのであろうか。実を言うと,現在(1936年)のところでは,まだこれは非常な難問として残されているのである。

これはラッセルによって見出されたものであって,その故に,彼の名を冠して,'ラッセルの背理'と称せられる。まさしく,集合概念が少し自由に過ぎ,そのままでは,矛盾を含んだものであることを如実に示すものであろう。〔中略〕

この背理は数学の基礎に関して,激しい危機感をかもし出したものである。上に述べたように,本質的な困難は今日でもなお解決されていない,と言ってもよいであろう。」*5

ラッセルが物事を考える才能に自分が恵まれていることに気付いたのは,小学生位の年頃で7歳年上の兄フランクから幾何学の手ほどきを受けた時であっった。その逸話は有名である。

公理の証明を省略して,問題の証明にとりかかる兄をこまらせた。ラッセルは兄に公理の証明を求めたからであった。'俺のやり方に従わなければ,教えてやらない'と言われてやっと兄に従った。幾何学の証明の面白さを味わいつづけたかったからであった。大学の卒業論文は『幾何学の基本問題について』であった。彼は小学校・中学校・高校に相当する課程は家庭教師について学び,所謂学校へ通学しなかった。彼はその間における自分自身としての問題意識(例えば,神の存在,真理,絶対,性,自由など)について,自分の思索の記録を,厳格なクリスチャンである祖母や大人たちの眼に触れないように,ギリシア語練習帳の行間に書きつづけた。〔この練習帳は,カナダのラッセル図書館(The Bertrand Russell Archives)に今でも陳列されている。〕(松下注:正確に言えば,ギリシア文字で書かれた'秘密の日記'ではあるが,ギリシア語の練習帳ではない。)

彼にとって,大学は二つの意義をもっていた。大学に入るまでに,所謂学校教育を受けなかったので,実力評価の一方法として,奨学金を交付される資格試験に合格することのために,ギリシア語やラテン語の仕上げを目指し,一時,大学入学準備の予備校に通った。家庭外の寄宿舎生活を知らず,世間ずれした寮生にいじめられて,自殺を考える日も多かった。彼を死から救ったのは,数学であった。厭世的で自閉性的傾向があった。しかし,大学に入るや,先輩の方から彼を訪ね,彼の所説に傾聴するほど関心の中心人物となった。敬愛されたので,人間が変ったように快活な学生になった。次に,大学で学んだことの意義として,`'知的正直さ'ということを自ら回想してあげている。彼は,自分の説の誤りに,自ら気付くかあるいは他の学者から指摘されて,納得すると,体面や体裁にこだわらず,率直に,已の非を公然と改めた。これは,Inte11ectual Integrity (知的廉潔さ)の実例として内外で認められている。これは彼の説く Open Mind の一面を示唆している。

彼は幼時,孤児として,祖父母の家に引き敢られ,大人だけの環境で育った。ひと一倍健康で敏感な生命体として,彼は物心つくにつれ,(亡き)父母の骨肉の愛に代るヨリ確実な拠り所をひたすら求めた。これは,ある意味で生体の論理であるまいか。しかし,'確実なもの'を探求していた彼は,皮肉にも,絶対に確実なもののないこと,絶対の真理なぞありえないことを悟った。神の存在を証明できないことを如った。彼は'不可如論者'である。

Open Minds と彼が説くのは,万人に明晰な思考をすすめ,偏見・迷信・独断から解放される考え方を呼びかけるためである。

例えば,'知識と知恵'との違い,'科学的精神と科学的技術'との違い,未証明の事柄を心情的に信じ込む独断論の宗教性などに注意を喚起する。こういう彼の考え方の中心には,彼の考え方の特色とも言われている,'オッカムの剃刀(カミソリ)'がある。

'オッカムの剃刀'とは,存在者の数を不必要に増してはいけない,という原理で,オッカムはこの原理を使って,あらゆる難問をあたかも絶大な切れ味の剃刀を使っているようにうまくさばいたことから来ている。単純性の原理,節減の原理,さらに,思考経済の法則とも言われる。説明原理は,不換紙幣の濫発を防ぐべきであるように,できるだけ切りつめるべきであるという原理に即している。」*6

Open Minds を説くラッセルの思考機能は,思考対象が自然法則を内容とする場合であれ,欲望や価値を内容とする社会問題の場合であれ,機能自身は変わる筈がない。

Open Minds は,彼の考え方と掴んだ内容が人間の不幸を避けたいというヒューマニズムに結合した現れである。

sono3

II Open Hearts (共感)

'Mind' と 'Heart' とは「心」を二つのちがった視点からとらえるニュアンスをもっている。前者は理知的であるのに,後者は情緒的である。

'Open Minds' は偏見・迷信・独断を'理知の光で照射'する働きへの期待がかけられているならば, 'Open Hearts' は何を表わすのであろうか。

'知'と'情'とは'意志'となって表われる。'知'は判別の指針を,'情'は意志に結実する可動エネルギー源である。三者共に人間の生命の拡充作用である。Hearts は人間の行動への起爆剤の性格をもつ。

では,ラッセルは人間をどう見ているのか。'Open Hearts' は,ラッセルの人間論から生れたと見られる。ラッセルの人間観は,宇宙論的人間観と言えよう。人間は,この深淵・無限とでも言うべき宇宙の中でチリのように極微であり,何時死滅するかも知れない悲劇的運命を背負う生きものと悟る。本来,孤独であり,死すべき生物であるのに,人間は誰も惰性的に長命と永遠という幻想を抱く。唯一つ他の生物と違うのは'考える力'をもっている点である。自已の悲劇的運命を自覚すること,と同時に,他人の運命をも対比して,互いに共通する運命を背負う同胞であることも悟りうる力をもつ。有史以前の人間の敵は自然力と猛獣であったが,文字を書く技術を生むと,次第に敵は嘗ての仲間を敵にまわす時代となっている。欲望に由来する権力・資本・技術がからみ合って人間同士の間に敵対関係が生れる。それを激化するのに役立ついろいろの考え方が体系化されてきた。

人間は生物である限り,感覚により'知る'作用を行わざるを得ない。感覚の与える内容を真正と受けとめ,真理と思い,普遍化したり,客観的なものと思い込んだりして,やがて,'信念'とか'信条'とか,'信仰'とかに変えていく。つまり,人間は素朴かつ幼稚なほど,感覚に引きまわされる。しかし,いろいろの経験を積むに従い,ヨリ客観的に,ヨリ普遍的な知り方をするようになる。その知り方はいろいろの段階に分れる。知識的な内容には,事実的な検証の方法があって,感覚的納得を矯正する手段もあるが,欲望や価値感が導入されてくる問題となると,この検証が甚だ困難になる。それで,時には,動物的闘争や狂信的な派生事態を招く。理性と感情との両面,考えること感ずることとの両面で,上の事情がからみ,人間同士が自・他のたどる運命の落し穴の悲劇性を忘れ,末梢的な現象と感覚とに執着しやすい。また,人間には'自已中心性'が生れた時から在り,避けられず,この自已中心性(Egoism)が感覚の与える内容と当然結合するので,逆に人間の不幸の一つの源ともなりうる。己の体験を偶然視せず,検証,反省するよりも,絶対視し易い。感覚は感情の親となる。人間が感覚に引きまわされ自己体験にこだわるのを,ラッセルは 'The Tyranny of the Here and the Now' と呼ぶ。そして,考えることと感ずることの両面で,客観性と普遍性とを体得するのを 'The Emancipation from the Egoism of the Senses' と称している。これらを果すのが一般人にとっての哲学の効用であり,その目的である。そして知識・技術が知恵に高められ,公害を避け幸福に移行させる道は人間が生きる目的を自覚する努力との結合なしには不可能と説く。ラッセルの公害原論は,政治・経済制度に帰因させる以前に遡る。1920~1930年代の著書に散見される。情報過大と技術革新,権力と資本との癒着,高度成長後に広く認識されている社会事象を示唆し反省を求めている。土に育った自然農作物は富豪か百姓が食べ,一般人は工場生産食品を食わされ,'化学的薬品漬け'になる,と語る。知識と知恵との不均衡,科学技術と人間の生きる目的との調和を欠き,資本と権力との結合に傾斜して,栄養失調・奇形現象の発生は,その具体的事例かも知れない。試験管的成果,研究成功が人間の運命の悲惨へと拍車をかけている。彼に言わせると,哲学史を学び,哲学思想に埋没していくことを'哲学すること'とすりかえ,勘違いしていることへの反省を説く。これは,'明知'から出発して,'共感'に移るべき心情への警告でもある。

'Open Hearts' は,人間の感覚的反応を絶対視せず,感覚反応に引きまわされず,自已中心性を反省し,人間共通の悲劇的運命の打開へと向う共感と協力とを指向せることにある。

'Open Hearts' によって,人間の本性と運命とを自ら悟り,同胞意識に目ざめ,共感と協力との道を歩む場合,いろいろの問題に直面する。それらにどう対処するか。基本的には,自由と民主主義をどう制度的に保証すればよいか,という問題が在る。

sono4

III. 自由と民主主義

>

地球上の人間は,皮膚の色,宗教,文化その他いろいろの次元の相違が多様であるとしても,1本の太い線として共通するものは,自己中心性の当然の現れとして,'幸福でありたい'と心中で念願していることだ。何によって幸福でありうるかということも,また,多様を極めよう。しかし,その多様の底で,それらの個々の幸福を制度的に保証する公算の多いものは,自由と民主主義である。自由と民主主義とは幸福への案内役であり,機能と関係とにおいて媒介するものとして作用する。従って,条件と条件との組み合せで,強化もされ,弱体化もされる。ラッセルは,その相対的関係への注目を提示している。

幸福は,個人的なものと社会的なものとが調和しない限り,永続しない。利已と利他との調和しか,個人的欲望に真の充足感を与えない。これは,個体である人間個人が,皮肉にも,発生的な面と育成の面,手段その他の面で,孤立ではなく,社会的生体であるので,不可避的に社会性を欠く条件は永続しえないのである。人間は個体性と社会性の二重写しの存在だからである。

社会制度において,批判のない所に自由は存在しえない。多数決原理に立つ民主主義といえども,少数派に自由を保証できるとは限らない。批判を許すのは,しかし,民主主義しかない。エリート意識や大衆軽視には大衆討議,相互批判,評決を許さないからである。その民主主義が,馬鹿者(愚者)の多数決を許す程のものであれば,愚民政治の運命をたどり,民主主義を窒息させる。それは大衆の政治的無関心や愚民の評決からも生れるからである。ここで,ラッセルの教育論が登場する。また,その根底に彼の「権力」論がある。性慾や食慾は,個人差があっても,概して限界がある。生理的・肉体的条件に制約されるからである。しかし,三大慾の最後の「権力」慾は知能的清緒的条件が主役となるから,止まるところを知らない。権力衝動は「生命拡充機能」である。しかも,多種多様の姿をとり目的貫徹をもくろむ。万人生得の権力衝動の現れや行方への注目と教育と制度保証を忘れない所に彼の社会哲学の視座がある。

共感と協力を目指す社会制度の実現という事情の中にも,この権力衝動は多様な現れ方をする。

真の民主主義は'明知'と'共感'とに裏付けられた協議と評決に支えられる。己を相手より優れている(superior)という自意識をもつ時,真の(政治的)対等はないから,真の民主主義の基盤は存在しない。いわんや大衆を愚者扱いするエリート意識に立脚する前衛独裁の指向にも,民主主義の基盤はない。人間は,出生から,環境から性格能力から万事異る。従って限定的,部分的な特色の対比か,比較的な範囲内の対比しかできない。つまり,「どんぐりの背くらべ」である。この自覚を,ラッセルは 'No Superiors; No Inferiors' と言う。已の長所と短所,相手の長所と短所とは完全に重ね合うことができない。それぞれ質と程度の差がある。だから,生命の拡充としての社会という枠の中で,法律上は万人は平等と観て,対等に扱い,批判を許し,実践的意味から多数決を採用するが,常に少数派の批判をあるいは相互批判を現実的に許容する所にのみ自由は保証される。

大衆を愚者扱いし,自己を過信し,エリート意識から,プロレタリア独裁の代行者としての前衛の役割を,ラッセルは信用しないのである。(人間の権力衝動から,初代の前衛の無私的な自已献身的の(例えばレーニンのような)実例は認めても,2代目,3代目以降の前衛は,次第に,立身出世主義に変質していくからである。)

自由と民主主義とを制度的に保証させる役割であるこの媒介も,権力衝動を内に秘めている民衆のもつ政治意識と政治的体験と知恵との程度如何によっては,その発効も各種各様となる。それはラッセルの教育論の問題となる。社会正義と社会福祉とを具現するのは,社会主義そしてその次の共産主義であると,考える進歩人も少なくない。ラッセルは共産主義の'理念'に反対しない。人間の明知と共感と協力に立脚する'共産党宣言'を人類最高のユートピア文学と推賞する。問題は'移行方式'にのみあると断定する。

今日,中・ソは共に社会主義を目指す国で,互いに論争している。また,ユーゴスラビアは注目を浴びてきた社会主義指向の国である。ユーロ・コミュニズムという論議もある。今日的な社会主義論争における問題意識を,実は,ラッセルは1920年にレーニンやトロツキーらと面談した時点で,既に明確に論述している。*7 また1920年夏,中国に招かれ,帰国して発表した本の中で,毛沢東政権の歩みに符合する自主論を著わしている。しかも,共に,非凡なる先見性を発揮している。この先見性は,'Open Minds' を説く彼の思考方法の結果であり,'Open Hearts' の射程の長さによるものであるまいか。オッカムのかみそりとヒューマニズムとの成果であろう。

sono5

IV. ソ連観

ラッセルは第一次大戦を英・独資本主義国がその縄張り争いに庶民を駆り出す,という観方において,庶民に Open Minds; Open Hearts を求め,反戦運動を行い投獄された。『社会改造の原理』を発表した彼は,地上の一角に,レーニンが社会主義革命を成功させたのを歓迎した。英国の議会政治より労農協議会(つまり'ソビエド政治体制'にヨリ進歩的意義を見出し,その直接民主主義性を高く評価し,是非,実地見聞を切望し,ブリックストン刑務所で同じ囚人仲間であったレーニン政権の外務大臣リトビノフに交渉したり,英国労働党代表団に加わる段取りをするやら百方手を尽して,やっと約1ヵ月余滞ソした。詳細は自叙伝その他に譲るとして,要旨のみ記すと,次のようになる。

ラッセルは第一次大戦を英・独資本主義国がその縄張り争いに庶民を駆り出す,という観方において,庶民に Open Minds; Open Hearts を求め,反戦運動を行い投獄された。『社会改造の原理』を発表した彼は,地上の一角に,レーニンが社会主義革命を成功させたのを歓迎した。英国の議会政治より労農協議会(つまり'ソビエド政治体制'にヨリ進歩的意義を見出し,その直接民主主義性を高く評価し,是非,実地見聞を切望し,ブリックストン刑務所で同じ囚人仲間であったレーニン政権の外務大臣リトビノフに交渉したり,英国労働党代表団に加わる段取りをするやら百方手を尽して,やっと約1ヵ月余滞ソした。詳細は自叙伝その他に譲るとして,要旨のみ記すと,次のようになる。

'ソビエト'は現実に存在していなかった。大衆討議は,結局,挙手による投票にすりかえられ,官僚独裁に悪用されていた。市民社会の伝統のないロシアには直接民主主義の実践は時期尚早であった。

ロシア革命には功罪相半ばする両面があった。ボルシェヴィズムの性急な官僚独裁的方式はやがて,折角のレーニンたちの努力に反する社会を生み,やがてナポレオン的体制の帝国主義国にする,と予想した。

暴力革命の余波で,また第三インターの活動とで,外人技師や,外国品を輸入に依存していた当時の後進的産業も崩壊した。天然資源は豊富であり,また輸出できるほど農産物があったにも拘らず,見返りとしての農具の生産の減退・欠如から農産物の供出をしぶり,労働者は職場を捨てて,食糧買い出しに行く。炭坑には石炭が充分あったが,坑夫が不足し,鉄道は木材をたいて走る。レーニンの目指す経済政策が悪いというのではなく,政治政策の失敗によって,不要な悪順環を招いていた。その政治政策は官僚独裁主義の強行である。大衆を自発的に動かすよりも,上から命令し,処罰する方式で,却って前衛幹部の仕事は増大するばかりで,折角の社会主義建設は遅れるばかり。しかし,酉欧よりも国民生活の秩序正しいのには感心した。

前衛の官僚独裁が将来,初代革命家の苦労を裏切り,社会主義の変質を招くという論理を1920年に彼は洞察していた。これはラッセルの権力論の帰結である。そして,『中国の問題』(1922)の第1章「問題点」の中で,ボルシェヴィキ(つまりレーニン派)はロシアのアメリカ化を目指し,つまり機械文明,物質文明の信奉者である点で,明治維新の日本の指導者と同じ心情姿勢だと評している。それは,ラッセルが最も心配していた平板な西欧主義の模傲であったからである。六十余年のロシアの歩みは後進工業国が国家資本主義によって,国家資本主義の大国になったのではあるまいか。〔国家資本主義でも,ソ連の現状の生活水準向上,教育の向上・普及は可能である。〕この点を,今日,中・ソ論争で,中国は前衛の官僚独裁制が社会主義を変質させ,修正主義(実はアメリカ資本主義的傾向)の国,社会帝国主義の国と批判している。ラッセルの上述の著書の用語と対照すると興味深い。

ラッセルはロシア革命の功罪の因果関係を明らかにしている。一つは,彼の権力論から,前衛の官僚独裁が必ずしも'真正のソビエト'を生み出さない,と推論した。事実,社会主義は変質した。*8 暴力体制はスラブ民族の国民性が許すもので,ロマノフ王朝以前からの体質である。その体質が市民社会の育成を阻み,強行・圧政により,工業の崩壌の導火線となり,農産物供出の怠慢,その他の事象が派生した。独裁体制が軍事的に確立すれば,帝国主義に移行する以外に,指導者幹部は安心できなくなる。ナポレオン主義になると観た。*9

ラッセルは,レーニンら幹部に会った時,マルクスの所説にスラブ的解釈が行われていて,西欧人のマルクス理解とちがう点に驚いた。ラッセルの印象が不当ではなかったことを示すのは,近頃紹介されるユーロ・コンミュニズムやグラムシの所説やチトーの問題意識などによって明らかである。

それに,中・ソ論争における独裁論・階級論・修正主義論・社会帝国主義論で,逆に,ラッセルが予見した1920年のロシア革命論が浮彫りにされてくる。

ロシアから帰国したラッセルは,第一次大戦に象徴される彼の反資本主義観を,ソビエト・ロシアに期待し,訪ソした。そのロシアで,'ソビエト'は下火で,目にするのは,アメリカニズムの踏襲,機械文明謳歌,物質文明讃美であり,失望した。ギルド・ソシアリスト(組合社会主義者)としての良心から,ロシア革命の功罪を世に伝えた。この本は当時酷評されたが,その内容は半世紀たって,世界の現実によって,正当さを証明した観がある。*10

そして「社会会主義の成功条件」として「権力奪取の過程で工業崩壊を招かないように配慮する必要性を強調して,労働者の自主管理のない社会主義はニセ物だ」と説いている。ロシア国民への愛情とロシア官僚とを切り離して考え,次代革命幹部がやがてロマノフ王朝と交代するようになる運命を述べている。彼の批判は是々非々主義で,検事と弁護士との2役を演じていた。

sono6

V.中国観

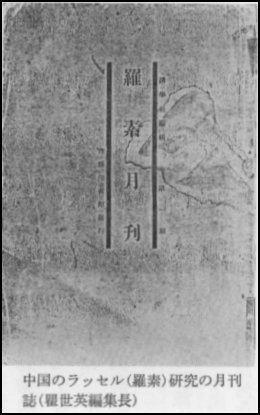

ロシアから帰国すると,北京大学からの客員教授としての招待状が屈いていた。ケンブリッジ大学への出講を延ばして貰い,受諾した。北京大学で,相対性原理と社会哲学との講義を行った。『社会改造の原理』の著者として彼は迎えられた。白人と日本人とに搾取された中国国民は祖国再建の熱意に燃えていたので,大歓迎をうけ,『羅素』(中国語でRussellの音に当る)という雑誌まで発刊された。〔中国で彼が左翼の人々から誤解された経緯は『中国の問題』邦訳版(理想社)に寄せられた新島淳良先生の「解説」に詳しい。〕

ロシアから帰国すると,北京大学からの客員教授としての招待状が屈いていた。ケンブリッジ大学への出講を延ばして貰い,受諾した。北京大学で,相対性原理と社会哲学との講義を行った。『社会改造の原理』の著者として彼は迎えられた。白人と日本人とに搾取された中国国民は祖国再建の熱意に燃えていたので,大歓迎をうけ,『羅素』(中国語でRussellの音に当る)という雑誌まで発刊された。〔中国で彼が左翼の人々から誤解された経緯は『中国の問題』邦訳版(理想社)に寄せられた新島淳良先生の「解説」に詳しい。〕

ここで触れたいのは,次の諸点である。

- ラッセルの Open Minds から,1920年白人と日本人に喰い荒され,無政府状態に近い乱世の中国に,自主自立論を説いた点である。そして,改革の青写真を要約し,実行着手の順序を明記し,順序づけの論拠をも説いている。それが,毛政権樹立後,アメリカの中国学者が1920年のラッセルの中国論の先見性に驚き,改めて同書の再評価が行われた。洞察力の的確さが先見性として,評価されたのである。

- 西欧文明の長所は「科学」に,中国文明の長所は「人間性豊かな倫理性・平和性・合理性」にある,と観た。ロシア革命のアメリカニズム的傾向に失望したラッセルは,科学と権力と資本との三位一体のアメリカニズムによる'西欧の没落'を防ぐ,新しい文明への期待を中国文明の中に直観した。「両文明の結合」による第三文明に次の人類文明を期待した。そこから,中国の政治独立とその役割を,新文明の担い手たるべき中国文明の持続の上から位置づけた。そのために中国の政治的独立を'手段'として考え,ある種の文化的独立に少なくとも同等の価値と必要性を与えたが故に,文化的独立のない中国が唯の政治的独立を果しても無価値と説いた。それは,アメリカニズムの亜流大国が地上に1国増えることにすぎないからであるとした。このある種の文化的独立とは,アメリカニズム的物質主義からの独立であり,ロシア革命の追従者にならぬ意味であった。科学と人間尊重, Open Minds と Open Hearts を目指す人類文明の一翼を中国文明の中核(老子の哲学の中の社会性)に期待した。そして,英国文豪ジョセフ・コンラッドヘの手紙の中で,「私が中国自立論で期待したのは,国際社会主義国中国であった」と書いている。*11

- ある種の文化的独立を政治的独立と同等以上に評価したのは,ロシアを観た体験に根ざしていたことを記述している。また,1920年,「若い中国青年らはボルシェヴィズム(ロシア型共産主義)を讃美しているが,やがて,失望し,自ら工夫を迫まられることを認識するに到る」とも書いている。それは,スラブ民族と中国民族との民族的資質のちがいによると判断した。

- ある種の文化的独立の基盤として,彼は何を意中に抱いていたのか。それは,彼の孔子と老子とについての記述の中から窺える。孔子の長所として,ユダヤ教,キリスト教や回教などの開祖とちがって,宗教的よりもむしろ倫理的であり,僧侶の階層制(Hierarchy)を作らない点を,合理主義者の面として,高く評価した。しかし,その倫理性は消極的で,家族倫理を出ない。概して体制派であるのは,ラッセルの期待に余りそぐわなかった。

ラッセルには老子の方が好みに合っていた。弟子の荘子に,彼は更に深く個人的興味を抱いた,と書いている。そして,老子の言葉:'Production without possession; action without se1f-assertion; development without domination'〔生而不有,為而不恃,長而不宰(意訳)「ものを作っても,私有しない。行っても,俺がやったと自慢しない。育てても,俺の言うままになれと言わない。」〕を,白人にも,否,人類全体に適用しうる社会意織あるいは人生観と評価,推賞している。新しい社会の建設における中心を占めるべき意識として,具体論の中で言及・暗示している。

老子の上述の引用は,孔子の体制派倫理よりも,社会主義建設には望ましい倫理思想であろう。もし文化大革命が新しい倫理思想運動,ブルジョア思想根絶・社会意識高揚の運動である,と観てよいならば,1920年すでにラッセルは内面的論理として,社会倫理の高揚の必要を認識していたことになる。〔もっとも,レーニンも死期に近い時点で思想革命の必要と実践とに苦慮していた。〕

- 中国自立論の中で,中国国民の実践倫理の面で,孔子の礼儀の体系と老子の没我の体系とが生れる背景をも指摘している。それが,その国民性と国際的関係との事情で,心配すべき場合に向うこともある,と述べている。豊富なる天然資源と4億の人民(1920年当時)とをもつ中国が,アメリカに次ぐ大国になる公算もあるから,帝国主義的大国の味をひと度味わうことにならぬとも限らない。今日の対ソ事情,更に'四つの近代化'を考え,対ソ批判を考え合せると,ソ連の二の舞いをやらぬという保証はない。〔1972年,筆者がソ連を個人旅行した時,ヤルタでの案内人は独ソ戦で負傷した恩給取りであったが,毛沢東が死んだ後で,ソ連の苦労が判る日が来よう,その時まで待てばよい,と語っていた。〕四つの近代化で,ミイラとりがミイラになる心配もある。ラッセルは中国人のタテマエとしての倫理思想から,アメリカニズムの延長線上の杜会主義国にならぬように期待をかけたが,中国人のホンネから,結局,ソ連の歩いた道,つまり,修正主義と社会帝国主義への道を歩くか,どうかは,今後20~30年間の中国の実践にかかることになろう。*12 勿論,ラッセルは新しい中国は老子の社会性をふまえた倫理観に裏打ちされるものと希望していたことは,同書の結論が示している。

四つの近代化によって,左への道は人類の新しい文明創造への契機であり,右への道はソ連・日本の二の舞いとしてアメリカニズムの亜流大国になることが予想される。自律性に富み,矛盾超克の発想に恵まれた文化をもつ漢民族に希望をかけたラッセルの中国論は,1920年に書かれたけれども,1978年以降に毛死後の中国の歩み如何で,その真価を改めて世界に問うことになる。アメリカ依存の蒋経国(しょうけいこく)政権の末路には一つの結論が出そうである。「外国の大国の利害は中国文明の最良の発展や中国人民の福祉と共存できない」と喝破した。1960年代の白立更生のスタートは,フルシチョフの対中援助打切りによって,同じ兄弟国でありながら,煮え湯を飲まされた。米・ソ両国への全面依存は共に成功しなかった。この点は無資源の加工業者「日本」の心眼に関連しよう。ラッセルの1920年当時の中国白立論の評価は的中したが,半世紀のまわり道をしての近代化に関する点はこれからでもある。

あとがき

ラッセルの全著作のもつ相対性,多様性,並行性の内面的なまとまりを把握しようとする時,一つの示唆を与えるものは,『自叙伝』の「まえがき」にある“わたしは何のために生きてきたか"という一文である。

「わたくしの人生を支配してきたのは,単純ではあるが,圧倒的に強い三つの情熱である。--愛への熱望,知識の深求,それから,見るにしのびぬ人類の苦悩にそそぐ無限の同情である。

こうした情熱がちょうど大風のように私をそこかしこに吹き飛ばした。--気のおもむくままに,深い苦悶の大海原を越え,絶望の岸へと吹き寄せた。〔中略〕

愛と知識とはその可能な限りでは,高く天国に達した。

しかし,憐欄の情が私を地上に引き戻した。苦悶の叫びが反響して,私の胸に響くのである。〔中略〕

この社会悪を私は滅したいと切望する。しかし,私にはできない。それで私もまた苦悶する。これが今日までの私の人生である。しかし,この人生は生きるに値する人生だと,私は思う。そして,もしも機会が与えられるならば,もう一度,喜んでこの人生を生きようと思う。」

この最後の,もしも機会が与えられるならば,もう一度,喜んでこの人生を生きようと思う。」というくだりに,徹底したヒューマニズムが結晶している。天国を夢みる姿ではない。神に祈る心情ではない。

悲劇的運命を背負う人間同士が手をつないで宇宙の暗闇に,相互協力と'明知'で光を照らそうとする人間的な魂の雄叫びとでもいいたいものを感ずる。'愛への熱情'は,生命の拡充を強いられる個体が'共感'の証として,現実に求める心情である。'知識の探求'は個体が生命の拡充の前提として確実なるものへの探求の念願であり,これにより'共感'は広くかつ深く個体の本性に光を与える。'人類の苦悩にそそぐ無限の同情'は'明知'の光による個体の社会的自覚であろう。

天分に恵まれたラッセルは'オッカムのかみそり'により自然の正体を垣間見て,'明知'によって,人間が人間であることの正しさを悟る。'明知'と'共感'との相互・相乗作用による人間主義に徹する心情がラッセルのヒューマニズムではあるまいか。

従って,生命の拡充というエネルギーの燃焼は三つの熱情となり,数理哲学,論理学,認識論の領域で,専ら'明知'の深求・仕上げを,社会科学的領域で,'明知'と'共感'とに導かれた実践的論理を,更に,人生論の領域において,人間の本能,衝動というどろどろした爽雑物をふくむ生体,個体に'明知'で照射して,'共感'の社会的背景を明示するにあるように思われる。

例えば,結婚論は宗教的制度的虚妄性を'明知'によって解明する。そして,本能・衝動をつくべき位置に戻そうとする。彼の教育論は,人間が知識と道具とを操って,福祉の向上を目指すことについて学ぶのと同等以上に,人間が人間を支配し,敵対し,不幸にする「権力衝動」の扱い方を体得させる体系として,良き世界市民たる資格を身につけさせるのを教育の本務とする。人間の本能と衝動とを禁止,抑圧するよりも,誘導する体系としての教育論である。幸福論は,小我の動物的,感性的満足より,自己の個性が社会的に生かされ,世の為,人の為め,にもなるよう,心を広く,深く,社会に向ける意義を説き,棚ぼた式でなく自已革命と努力で獲得すべきものと説く。正に明知と共感の実践論である。宗教論は,宗教感情の本質を明知で照射し,宗教的体質として共通する独断性,排他性,及び制度や教義の面における既成宗教の不毛性・危険性を解明する。宗教的体質は神・仏を崇拝する団体や教団よりも,20世紀は政治団体にも存在すること,政教合体への復帰の危険性などを警告する*13。ラッセルの社会主義論や社会改造論も,人間のトータルな把握から行われ,単なる政治や経済の次元では論ぜられず,人間論の総合的討議として語られる。*14

以上のように,ラッセルの著書は主題別には,自然科学,社会科学,人生論の三大別が可能である。それらを貴く体質は,'明知'と'共感'との要素に貫かれ,それらを可能にしている機能的方式としては「オツカムのかみそり」という表現でしめくくられる思考方式と人間主義を崩さない人間洞察の姿勢であると思う。

勿論これは大まかな大筋として言えるというだけかも知れない。

鈴木康司教授の定年御退職の記念論文集に参加寄稿する光栄に浴し,深く感謝の気持を表します。同県人のクラス・メートという誼だけでなく,小生のラッセル研究の初期の翻訳出版に紹介の労を賜り,学内の指定課題「ラッセル研究」に際し,学内4名の教授陣に御参加下さり,拙書『ラッセル思想と現代』(研究社)に対し貴重な書評を『早稲田学報』誌上に頂戴しました。その上に今回参加のお招きに与り,望外の喜びであります。にもかかわらず,舌足らずの原稿となり,浅学非才の見本として心恥しく思いますが,鈴木教授初め読者の諸賢の御寛容を願う次第であります。

鈴木康司先生の今後の御健勝と御多幸,及び御研究の御成功を心からお祈り申し上げ,ここに擱筆致す次第であります。(昭和53年10月30日)

[注]

1)『バートランド・ラッセル自叙伝』(日高一輝訳,理想社)

2)『武器なき勝利』(牧野力訳,理想社),『ベトナムの戦争犯罪』(日高一輝訳,河出書房新社)。

3)『なぜ私はキリスト教徒でないのか』

4)『バートランド・ラッセル-晴熱の懐疑家』(アラン・ウッド著,碧海純一訳/旧版=みすず書房刊,新版=木鐸社刊)

5)『数学序説』(吉田洋一,赤摂也共著,培風館,1936)

6)『現代科学思想事典』(伊東俊太郎編,講談杜,現代新書)

7)『ボルシェヴィズムの理論と実践』

8)『人間変革の論理と実際』(菊地昌典著,筑摩書房)

9)『ボルシェヴィズムの理論と実際』(1920)

10)『ソ連は社会主義国か-モスクワ留学生は語る』(新谷,昆立,佳久間,原田共著,青年出版杜,1951)

11)『自伝的回想』(中村秀吉訳,みすず書房)

12)朝日ジャーナル特集号(53.10.20号)「郵小平と中国」,座談会

13)「バートランド・ラッセルの宗教論」(牧野力,早稲田大学政治経済学部『教養諸学研究』第54号52.3・1)。「バートランド・ラッセルの不可如論について」(第58~60,合併号54.3.1)

14)「バートランド・ラッセルレの社会主義論」(牧野力,早稲田大学政治経済学部『教養諾学研究』第56号52.12.2)